Décider à plusieurs

Aurélien Colson et Christian Thuderoz

Propos recueillis par Corentin Brulé, Cléa Di Fabio, Marion Fraboulet et Marc Monjou

Propos recueillis par Corentin Brulé, Cléa Di Fabio, Marion Fraboulet et Marc Monjou

Docteur Folamour, Stanley Kubrick, 1964

Azimuts : On trouve dans les pages de la revue Négociations de très nombreuses acceptions de la négociation, qui font voir qu’elle est un concept pour le moins équivoque. En quelques mots, accepteriez-vous de relever le défi d’en produire une définition, même personnelle ou affective ? Ou considérez-vous que la négociation est une espèce d’« indéfinissable » qu’un ensemble de disciplines se donnent pour projet de définir de manière encyclopédique, comme en témoigne votre revue ?

Christian Thuderoz : Peu de concepts, voire aucun, rendant compte d’activités humaines sont univoques. Négociation et médiation, comme conflictualité ou rationalité, s’ouvrent à des lectures plurielles car ces concepts renvoient à des activités sociales par nature polymorphes et foisonnantes. On ne peut dissocier le travail de conceptualisation du travail ordinaire de mise en ordre du monde que chacun de nous tente d’opérer. C’est pourquoi Laurent Mermet1 préfère laisser du flou autour de la notion de négociation parce qu’il a vérifié, au cœur de divers processus de concertation publique, la porosité entre consulter, concerter, négocier, décider ; qu’Hubert Touzard2, à l’inverse, plaide depuis les années 1970 pour une clarté conceptuelle car à confondre les processus on frustre ceux qui pensaient être invités à négocier un projet public alors qu’ils sont simplement consultés à son sujet ; que l’un met l’accent, dans sa définition du négocié, sur la résolution du conflit, un autre sur la recherche de solutions communes, celui-ci sur la relation entre les protagonistes, celui-là sur le problème qui les conduit à contracter – parce que tous ont une manière singulière d’agir dans le monde. Sans faire de l’œcuménisme béat : ils ont tous raison. Car la négociation, c’est tout cela, et plus encore. C’est un concept controversé car ce qu’il désigne est sujet à controverses, et celles-ci ne peuvent être tranchées. Il faut l’accepter et travailler avec cette ambiguïté. Si le concept de sucre n’est pas sucré, celui de négociation, lui, est négociable…

Et le conseil d’Edgar Morin vaut plus que jamais : penser les concepts par leur noyau plutôt que par leurs frontières ; celles-ci sont artificielles et sclérosantes. Entretenir ce flou est salutaire : le méta-concept serait « la négociation », mais il se subdiviserait en plusieurs concepts, chacun rendant compte de cette activité dans un certain champ social, ou d’un certain degré d’activation. J’ai ainsi proposé de distinguer le régime de composition, de l’ordre de l’ajustement entre des cours d’action différents – céder ou non sa place dans l’autobus à plus vieux que soi ?, par exemple, avec une gestuelle plus qu’un échange d’arguments – du régime de négociation, caractérisé par un « travail de négociation » – une visée universelle, la présence d’un conflit avéré, la recherche d’une solution par des méthodes explicites, la production d’argumentaires, etc. On peut également distinguer des objectifs différents de négociation et nommer les processus qui y correspondent : définir des règles – une négociation de régulation ; échanger des concessions – une négociation de marchandage ; composer des valeurs différentes – une négociation valorielle, etc.3.

Douze hommes en colère, Sidney Lumet, 1957

Vous me demandez ma définition, la voici : la négociation est un processus de prise de décision à plusieurs. Cinq mots, et je pense que nous capturons l’essentiel. Car le conflit qu’elle permet de résoudre ne traduit que l’impossibilité momentanée pour des individus de décider de leurs actions communes ; ce blocage de la prise de décision provient autant de la diversité des intérêts que d’un bris de communication. Négocier, c’est tenter de surmonter ce bris pour décider ensemble de ce qu’il convient de faire. Cette définition me semble robuste car elle n’induit aucune dimension morale – la paix vaudrait mieux que la guerre – et focalise le regard sur l’enjeu principal d’une négociation : formuler des choix d’action commune quand chacun est tenté de faire défection. Car négocier, c’est renoncer à des prétentions. Qui accepte d’abandonner ce qui lui semble être son droit ? Nous ne le faisons que parce que nous avons épuisé les autres manières d’atteindre nos objectifs, en constatant que nous n’y parvenons pas, ou que s’alourdit le coût d’obtention du bien ou du droit revendiqué. La recherche du compromis est toujours un second best ; et c’est cela qui fonde l’entrée en négociation : le constat qu’il sera plus sûr, en compromettant, d’obtenir ce bien ou ce droit, en aménageant les modalités de son usage. L’ambiguïté du concept de négociation reflète cet exercice de renoncement, d’une part, et de dépassement, d’autre part : ce qui était exigé ne l’est plus, et ce qui n’était pas envisageable le devient. On désirait x, on se contente de y ; mais, en échangeant avec son adversaire devenant son partenaire, d’autres solutions émergent ; des critères sont établis pour les départager, et l’accord se bâtit sur un scénario z, qu’aucun des protagonistes n’avait alors envisagé. En cessant leur affrontement, au profit d’une confrontation créative, ils parviennent à décider ensemble d’un choix d’action meilleur.

Aurélien Colson : La définition « en cinq mots » proposée par Christian Thuderoz est particulièrement opportune, à la fois parce qu’elle embrasse l’extrême diversité de la négociation, tout en respectant son irréductible unité.

Diversité de la négociation : nous parlons d’une interaction qui intervient, à l’évidence, dans des sphères très différentes – privée, professionnelle, publique. Facteur supplémentaire de diversité, certaines négociations sont explicites, encadrées par un formalisme rigoureux ou une procédure établie – à l’instar d’une négociation d’achat dans la grande distribution, d’un comité technique paritaire dans la fonction publique, ou d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tandis que d’autres sont tellement informelles et implicites, que l’on en oublierait presque que leurs protagonistes sont pourtant bel et bien en train de négocier. Imaginez des collègues de bureau, en train de touiller leur café devant la machine éponyme un lundi matin, tout en évoquant nonchalamment le projet Bidule : en fait, ils sont en train de jauger des préférences, de tester des solutions possibles, d’avancer un argument, de dévoiler une ligne rouge – bref, de cheminer vers une décision collective négociée. Autre facteur encore de cette diversité : la dichotomie bilatéral/multilatéral. Quoi de commun entre une négociation mettant aux prises un couple récemment divorcé au sujet de la garde des enfants l’été prochain, et la négociation de la COP 21, en décembre 2015 au Bourget, réunissant plusieurs milliers de protagonistes ? D’ailleurs, constatant l’essor d’une injonction de transparence dans la société démocratique moderne, transparence qui porte à la connaissance de beaucoup les négociations menées par quelques-uns, j’ai proposé la catégorie de quasi-négociateurs, laquelle gomme le caractère binaire de la dichotomie bilatéral/multilatéral : des négociations officiellement bilatérales se trouvent en fait influencées par des parties prenantes extérieures qui en ont connaissance4. On le voit : la négociation connait des manifestations presque infinies.

Pourtant il y a une irréductible unité de la négociation. Toute situation de négociation respecte quatre caractéristiques fondamentales. D’abord, la nécessité de changer un statu quo: pour une raison ou une autre, qui parfois reste à découvrir, un ou plusieurs des protagonistes ne se satisfait plus de la situation existante, et souhaite qu’une décision permette de la changer. C’est important car, dans toute négociation, il faut identifier le spoiler – le protagoniste qui, au fond, a le moins intérêt à ce que le statu quo change.

Ensuite, une situation d’interdépendance entre ces protagonistes, qui les amène à préférer cheminer vers une solution définie en commun plutôt que de recourir à deux autres modes classiques de prise de décision. D’une part, l’acte unilatéral – qui peut s’avérer impossible, compte tenu des forces en présence, ou trop coûteux politiquement, socialement, financièrement ou symboliquement. D’autre part, le recours à un tiers – juge, arbitre, autorité hiérarchique – capable de trancher ; ce mode de décision donne l’assurance de parvenir à une décision, mais ôte aux parties le contrôle tant du processus décisionnel que du contenu décidé. Ce recours tant à l’acte unilatéral qu’au tiers surplombe une négociation, un ou plusieurs des négociateurs pouvant (menacer d’)y recourir ultérieurement.

Troisième caractéristique fondamentale : chaque protagoniste conserve un droit de veto. Il n’y a d’accord que si tout le monde dit oui. Chacun garde la capacité de quitter la table des négociations. Si je me retire d’une négociation bilatérale, il n’y a pas d’accord. Si la négociation est multilatérale mais que la règle de décision est l’unanimité – et non le consensus – comme c’est le cas par exemple dans les COP sur le climat, il n’y a pas non plus d’accord, mais maintien du statu quo.

Dernière caractéristique : une tension entre deux logiques contraires. En effet, toute négociation amène ses protagonistes à chercher à produire ensemble (un résultat, un contenu, une décision), ce qui suppose une logique au moins partielle de coopération, mais aussi de répartir entre eux (les coûts et avantages de ce résultat, ce contenu, cette décision), qui suppose au contraire une logique d’opposition. Que ces logiques se tissent simultanément ou séquentiellement, il n’en reste pas moins une tension au cœur de la négociation : jusqu’où faire des efforts pour obtenir un résultat ? À partir de quel point ne plus concéder, au risque de voir ce résultat trop inéquitable ?

Face à cette volonté commune de changer un statu quo, une bonne négociation vise donc à la fois un impératif de production – notre interaction doit générer une situation meilleure que le statu quo – et un impératif d’équité, au moins perçue si ce n’est réelle – équité sans laquelle l’un ou l’autre opposera son veto à l’accord négocié. Si ce double impératif – production, équité – est respecté, alors mécaniquement les négociateurs en satisfont un troisième : la durabilité de l’accord négocié (contrat, convention, traité, etc.). La décision que nous avons produite ensemble est suffisamment intéressante (productive), et pour tous (équitable), pour que nous n’ayons pas besoin de la renégocier chaque matin.

AZ : Même si elles n’ont pas de nom, pensez-vous que les études interdisciplinaires portant sur la négociation et qui sont recueillies dans Négociations (ou dans des revues anglophones comparables) constituent ou constitueront bientôt un champ disciplinaire à part entière – à la manière des sciences politiques, des gender studies, etc. ?

CT : Permettez-moi de rêver et de répondre oui, et un oui enthousiaste, porté par l’optimisme de la volonté. Mais soyons lucides : le pari d’éditer une revue interdisciplinaire comme entend l’être Négociations depuis 2004, et de structurer autour d’elle une communauté de recherche n’est assurément pas gagné… Les structures de recherche françaises, comme l’Agence nationale de la recherche (l’ANR), n’ont toujours pas fléché de programmes en ce sens ; les commissions du CNRS ou du CNU5 peinent à identifier notre champ d’études ; et les jeunes chercheurs préfèrent – je les comprends, même si cela est affligeant – publier dans des revues mainstream et satisfaire ce qu’ils croient être les critères d’une science sociale qui a oublié les principes fondateurs de nos disciplines – l’écart, l’originalité, l’innovation, etc. – et ne reproduit que des « mèmes » qui se répandent sur le web, étranges clones informatisés, parfois humoristiques, souvent d’une banalité affligeante.

AC : À mon tour, permettez-moi de garder les pieds sur terre et d’espérer… que non ! Attention, ce n’est pas un non déprimé, porté par un pessimisme défaitiste ! Au sein de la revue Négociations, Christian est sociologue, des collègues sont historiens ou urbanistes, je suis politiste, tendance relations internationales. De notre dialogue interdisciplinaire résulte un corpus hétérogène de textes et de savoirs qui me semble convenir pour saisir la négociation à la fois dans sa diversité et dans son unité. Fernand Braudel plaidait pour « l’abaissement des droits de douanes entre les disciplines » : je m’inscris dans l’approche de l’auteur de La Méditerranée (1949). Braudel était historien, bien sûr mais il a su étendre son périmètre de références pour écrire une histoire tout à la fois géographique, économique et sociale, politique et culturelle.

La négociation doit rester un champ multi-disciplinaire, cultivé par des spécialistes insérés dans des disciplines et des références distinctes. L’étude de la négociation, des négociations, a besoin de véritables historiens, de véritables sociologues, de véritables économistes, de véritables philosophes, etc., à condition que tous acceptent de travailler de concert, d’échanger via des revues comme la nôtre, de se rencontrer dans des colloques, de se réunir dans des centres comme l’Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation (l’IRENÉ), fondé à l’ESSEC en 19966. En outre, force est de constater la faible plasticité du système universitaire français. On n’y changera rien. Je ne crois pas du tout que le CNU pourrait porter intérêt à la négociation en tant que champ disciplinaire. Prenons l’exemple des Relations internationales : discipline à part entière dans le monde anglo-saxon depuis 1919, date de la création de la première chaire à l’université du Pays de Galles à Aberystwyth ; elles restent en France un champ que la science politique (elle-même fraichement reconnue) veille « à ne pas laisser sortir de son orbite7 » ; en dépit de sa « faiblesse institutionnelle », la recherche y fait preuve d’un dynamisme salué par les observateurs étrangers8.

Ceci posé, je rejoins Christian Thuderoz pour déplorer que les institutions chargées de financer l’effort de recherche en France, à commencer par l’ANR, connaissent aussi mal le champ de la négociation – alors même qu’il constitue évidemment un enjeu sociétal important en France, comme en témoignent, en cet automne de « gilets jaunes », notre propension au conflit et notre peu d’appétence pour le rythme patient de la réforme négociée. Les années passées, nous avons déposé auprès de l’ANR une paire de demandes de financement, et nous avons été atterrés par les contre-sens qu’affichaient les rapports d’instructions concluant à leur rejet. Dans la patiente reconnaissance des Negotiation Studies en France, je mise plutôt volontiers sur un enjambement des instances publiques nationales, par ailleurs paupérisées, pour rechercher directement au niveau européen les fonds nécessaires. Par exemple, avec des collègues de onze pays européens, nous avons obtenu à deux reprises des fonds européens9 pour des projets de recherche sur le dialogue social et la médiation dans les entreprises en Europe.

AZ : La revue Négociations accueille une grande diversité d’approches et l’on peut avoir l’impression que la négociation y est tantôt abordée comme un phénomène culturel ou anthropologique, tantôt comme une technique où les questions de performance et d’efficace prennent le pas sur l’approche culturaliste. Ce schisme n’est-il qu’apparent ? Comment le propos sur la négociation peut-il à la fois s’énoncer depuis les écoles de management et depuis les départements d’anthropologie culturelle ? La revue elle-même ne réalise-t-elle pas une sorte de prouesse en reliant ces deux types d’approche – dont vous nous direz peut-être qu’ils ne sont pas si éloignés l’un de l’autre… ?

AC : Ce schisme n’est qu’apparent et d’ailleurs il accompagne l’histoire de la négociation. Déjà dans l’Antiquité grecque, savez-vous qui, au sein du Panthéon, incarnait la négociation ? Hermès. C’est-à-dire le dieu des carrefours et des commerçants : la négociation est bien une technique au service de l’échange lucratif (negotium), susceptible de dériver vers la roublardise et la tromperie – Hermès n’est-il pas aussi le dieu des voleurs ? Mais il est aussi le messager des dieux et surtout, le dieu de la réconciliation. Son principal symbole personnel, le caducée, est né de la réconciliation de deux serpents qui se battaient avant qu’Hermès ne plante entre eux son bâton. La négociation est donc aussi, sur un plan anthropologique exigeant, la démarche aidant les hommes à vivre ensemble. Elle est une activité noble, permettant de progresser vers des projets communs, de gérer concrètement l’interdépendance des intérêts au sein de la trame sociale et même, si besoin, de ramener la paix entre les hommes. Comme la définissait en 1737 le diplomate Antoine Pecquet, la négociation est « l’instrument de la réconciliation entre les princes »10 – on écrirait aujourd’hui : « entre les peuples ».

CT : Vous le soufflez : non, ces approches ne sont pas si éloignées l’une de l’autre… Et oui, je confirme votre impression : le pari de la revue Négociations est de faire coexister dans une même réflexion académique ce qui d’ordinaire existe de façon séparée. L’aporie que vous pointez n’est qu’apparente ; elle semble telle parce que nous sommes habitués à raisonner par disjonction : en croyant que le réel se plie à nos catégorisations, ou par volonté de limiter le périmètre d’un champ académique pour mieux disposer des moyens qui lui sont octroyés – en d’autres termes : tout poste créé en école de management n’est pas offert à un département d’anthropologie culturelle… ; et comme l’une et l’autre se méconnaissent, la probabilité est faible, en France assurément, que tous deux contractent et offrent à leurs étudiants des cours d’anthropologie et de management de la négociation…

Pourquoi ce pari de l’utilité de la conjonction ? Parce que la négociation est une activité sociale trop riche pour être dévolue à l’un et non à l’autre : elle n’est ni une activité commerciale – bien qu’elle y fleurisse – ni une activité sociale – elle anime pourtant le quotidien des organisations – ni une activité pour diplomates – ils en sont néanmoins les orfèvres – ni une activité ordinaire – sauf qu’elle préside au vivre-ensemble. La négociation est tout cela : elle est une habileté mais elle se modélise ; elle est une technique de mise en accord mais elle se présente à nous comme une philosophie de la vie sociale ; elle règle les conflits régionaux en Afrique ou en Amérique du Sud mais elle est adroite pour tempérer les échauffements dans le couple.

Ceci dit, s’il y a prouesse à faire converger des approches relevant d’intentions et de champs différents, il faut éviter tout angélisme : négocier, c’est aussi échouer, perdre ou affaiblir son autorité ; et une décision unilatérale efficiente vaut toutes les médiocres décisions négociées à plusieurs, et de ce fait inefficientes ou inapplicables. La boussole est celle-ci : s’intéresser moins à la négociation qu’aux négociateurs ; et plus au processus qu’au résultat ; ou encore : raisonner en « système-négociation », comme le conceptualisait Christophe Dupont – donc faire interagir dans l’analyse de ces processus : des acteurs, des enjeux, des règles, des contextes, des stratégies et des cultures, etc. – plutôt que se confiner à l’étude des seules tactiques et diffuser les « 20 techniques qui font mouche » ou les « 10 conseils pour négocier comme un pro »…

AZ : Qu’elle soit culturaliste ou technique, l’approche académique de la négociation telle qu’elle est développée dans la revue Négociations paraît bien éloignée des guides de négociation qui font partout recette. Comment positionnez-vous votre expertise par rapport à ces guides et méthodes plus ou moins vulgaires… et sans doute plus ou moins efficaces ?

AC : Il est vrai que notre champ est parcouru de fossés : d’abord entre praticiens, chercheurs et formateurs. Trop de formateurs à la négociation n’ont jamais été en contact ni avec le terrain, ni avec la recherche : ils continuent de servir, souvent mal digérée, la vulgate popularisée depuis les États-Unis il y a une trentaine d’années11. De leur côté, les praticiens n’ont pas toujours l’occasion, le goût ou le temps de transmettre leur expérience, ni de s’intéresser aux éclairages opérationnels que les chercheurs pourraient leur apporter. Enfin, trop de chercheurs restent dans leur tour d’ivoire, focalisés sur des méthodes expérimentales qui n’approcheront jamais la réalité complexe d’une négociation diplomatique, par exemple, et dont les articles scientifiques alignant les équations à partir d’expériences réalisées avec des étudiants de première année feraient sans doute sourire les praticiens – s’ils lisaient ces revues. À ces trois fossés s’en ajoutent d’autres, car les communautés que je viens de décrire sont elles-mêmes scindées : côté praticiens, par exemple, il est rare qu’un diplomate et un syndicaliste s’entretiennent de leurs approches en matière de négociation. Et pourtant ils auraient à apprendre l’un de l’autre, par exemple sur la construction d’une coalition d’intérêts puis sur son maintien dans le temps.

Ces mondes-là gagnent à être mis en contact. Il faut convaincre des grands praticiens d’écrire sur la négociation. Les chercheurs expérimentaux doivent se rapprocher du terrain et de ses acteurs. Les formateurs doivent amener dans la salle de classe des bonnes pratiques éprouvées ainsi que les résultats opérationnels de la recherche. Un enjeu consiste à rapprocher ces mondes. Il faut s’inspirer, peut-être, du modèle du praticien hospitalier : le chirurgien capable à la fois d’opérer ses patients, de faire progresser les dispositifs existants grâce à ses recherches – qu’il partage lors de colloques de spécialistes – et de les partager avec les jeunes générations à travers les cours qu’il professe à l’université.

La revue Négociations entend contribuer à réduire ces fossés. Sans rien perdre de son exigence académique pour ce qui concerne les articles d’universitaires, elle accueille désormais, de façon croissante, des contributions de praticiens, souvent sous forme d’entretien. Permettez-moi de choisir trois exemples. En 2017, Laurent Fabius a longuement partagé son expérience de président de la COP 21, qui a permis en décembre 2015 d’aboutir à l’Accord de Paris sur le climat12 ; cet entretien offre un éclairage de première main sur les coulisses de cette négociation multilatérale, dans laquelle il aurait suffi qu’un seul des négociateurs – sur 196 – maintienne sa position sur un seul des points de désaccord – il y en avait environ trois mille au début de la conférence – pour qu’il n’y ait pas d’accord. Autre exemple, l’entretien réalisé avec Hervé Cassan13, intéressant à double titre : longtemps professeur de droit public international à l’Université Paris V et désormais titulaire de la chaire sur le règlement alternatif des différends à l’Université de Sherbrooke, Hervé Cassan fut également l’un des plus proches conseillers de deux secrétaires généraux de l’ONU : Boutros Boutros-Ghali (1992–1996) et Kofi Annan (1997–2006). Par la suite, il fut le conseiller spécial du secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), avant d’être nommé ambassadeur de l’OIF auprès des Nations Unies à Genève puis à New York. Ce double parcours d’universitaire et de praticien est particulièrement riche d’enseignements. Dernier exemple, l’article produit par Philippe Martin14 ; je le cite car son auteur est d’abord un praticien, ayant enchaîné les responsabilités – et les négociations – au sein de la Commission européenne. Mais c’est aussi un passionné de pédagogie de la négociation : il fut un conseiller précieux pour mettre en place le « Negotiator’s Path » développé par l’IRENÉ à la demande de la Commission européenne à partir de 2005, et qui comprend désormais une vingtaine de journées de formation réparties en plusieurs séminaires thématiques. D’ailleurs l’IRÉNÉ s’efforce depuis 1996 d’être un espace de rapprochement entre chercheurs, praticiens et formateurs. Car la négociation et les processus qui l’entourent (médiation, dialogue entre parties prenantes, dynamiques de partenariat, prévention et résolution des conflits) gagnent à s’analyser en conjuguant le regard de l’universitaire et celui du praticien. D’une part, les savoirs théoriques et appliqués développés par la recherche s’avèrent précieux aux praticiens dans la conduite de leur mission. En retour, la connaissance intime qu’ont les praticiens de ce que négocier veut dire est irremplaçable, sauf à vouloir se contenter de produire in vitro des résultats d’expériences déconnectées du réel.

J’en viens aux guides que vous évoquiez. Ils sont légions, et reflètent les fossés que je viens d’essayer de décrire. Malheureusement, bien des formateurs peuvent s’auto-introniser grands « pros » de la négociation – sans jamais avoir mené de négociation conséquente ni ouvert une revue scientifique. Leurs manuels reflètent assez bien ce manque d’ancrage comme ce défaut de recul. En général, les ouvrages qui émergent puisent à une véritable expérience professionnelle, et sont respectables pour cela. D’autres cherchent à puiser, précisément, à ces deux mondes : celui de la pratique et celui de la recherche. C’est ce qu’Alain Lempereur et moi avons essayé de faire avec Méthode de négociation15. Sans prétendre y parvenir totalement bien sûr, mais force est de constater que l’ouvrage s’est peu à peu installé comme une référence depuis 2004 ; il est désormais disponible dans une dizaine de langues différentes. Ces versions étrangères sont toutes différentes de l’original francophone, car nous nous sommes chaque fois adjoint un troisième co-auteur, originaire du pays en question, pour adapter le texte au lectorat visé : on ne négocie pas en Suède comme en Chine, ni en Russie comme au Japon, ni au Brésil comme en Iran. Ces adaptations du texte aux différentes cultures de négociation sont une façon de reconnaître encore l’extrême diversité des manifestations de la négociation dont nous parlions au début de l’entretien.

AZ : On peut avoir l’impression que tous les objets et sujets sont susceptibles d’être négociés. Pourtant, peut-être naïvement, on a envie de croire le contraire… Y a-t-il des choses humaines qui échappent à la négociation ? Y a-t-il un au-delà ou un en-deçà de la négociation, comme par exemple certaines valeurs (la vie, la mort, l’amour, la liberté [rires]) ? Et sous quelles conditions cette éventuelle exclusion du domaine de la négociation s’opèrerait-elle ? L’appartenance de certains objets au domaine de la négociation a-t-elle une histoire ? Des objets non négociés/ables le sont-ils devenus, ou inversement dans quelles conditions certaines objets ont-ils pu être négociés/ables à un moment, pour cesser de l’être à un autre ?

CT : Oui, rien ne semble échapper à l’emprise du négocié : on négocie, lit-on dans les magazines, les virages, la vitesse, la mort, sa carrière, son câlin du dimanche matin, sa place dans le bus du soir, son tour de vaisselle, etc. L’inflation du mot renseigne sur notre modernité ; il désigne une époque – Ours is an age of negotiation, annonçait Bill Zartman en 1976 – et connote une méthode – Michel Rocard le tricotait avec celui de réforme : et celle-ci est réussie, disait-il, lorsqu’elle a été dénoncée dans la rue puis négociée avec ses opposants ; la leçon reste d’actualité…

Dès 2004, voici ce que nous avions mis en quatrième de couverture de notre revue : « Nos sociétés se pensent désormais comme des espaces de négociation généralisée et instituée. » Ce qui ne signifie pas que l’ordre social, pour user de l’expression fétiche d’Anselm Strauss, est un seul negotiated order. Cet ordre négocié est contigu à un coerced order, un manipulated order – ce sont les expressions forgées par Strauss ; chaque situation sociale est un entrelacs d’ordres sociaux, certains plus dominants que d’autres à certains moments ou dans certains espaces ; mais le négocié n’y disparaît jamais, y compris dans les prisons16…Pour saisir le réel dans son infinie complexité, il faut l’aborder avec humilité et de façon oblique. C’est-à-dire : en le « carottant », comme un glaciologue le fait avec la banquise, de sorte que chaque situation de négociation observée apparaît à l’analyste dans la multiplicité de ses « couches » – ici, des ordres sociaux –, sauf qu’à la différence des glaciers, celles-ci ne sont pas des empilements diachroniquement datés, mais résultent d’intrications synchrones. Pour être plus clair : il n’existe pas de situation de pure négociation, de pure domination, de pure manipulation ou de pur unilatéralisme ; il existe plutôt des situations sociales où ces ordres sociaux s’intriquent, et selon les lunettes que vous chaussez, vous apercevez plutôt l’un, plutôt l’autre. La connaissance du négocié, de l’imposé et du dominé est nécessairement dialogique et dialectique : elle doit relier sans nier les oppositions, distinguer sans séparer, concilier sans dissocier.

Tout est donc négociable, mais tout ne l’est pas, ou ne doit pas l’être. Peut-être tel item le sera demain, ou jamais ; ou il le fut, et cela est désormais interdit. Négocier le prix d’un esclave était courant au XVIIIe siècle aux Antilles ; ou s’accorder à Paris avec le bourreau pour qu’il étrangle au préalable la prétendue sorcière avant de la brûler en place publique. L’espace du négocié est négociable. Et de deux choses dont l’une se pense négociable à une époque et l’autre pas, elles apparaissent plus tard relever du même raisonnement. C’est le cas, paradoxal, des rémunérations et des embauches : les premières semblent, pour syndicalistes et employeurs, relever d’une légitime négociation dans l’entreprise ; la négociation des secondes est jugée inadmissible par la quasi-totalité des employeurs, et peu de syndicalistes les font figurer dans leur cahier de revendications. Pourquoi cette différence ? Entendons les cris outrés des employeurs français en 1889 ou 1909, et comprenons leur douleur : négocier avec des syndicalistes le montant des rémunérations, c’est, pensaient-ils, se défaire de leurs droits de gérance et entrer en cogestion avec leurs salariés. Ils refusèrent ; puis s’exécutèrent – la loi de 1919 sur les conventions collectives les y incitait.

AC : Certes, les frontières entre le négociable et le non-négociable17, pour reprendre une notion chère à Christophe Dupont, sont fluctuantes. Mais en situation, contribuer à tracer cette limite reste une responsabilité très concrète à laquelle on ne peut se dérober. Une négociation se déroule « in the shadow of the law18 », c’est-à-dire à l’ombre du droit et dans le respect de celui-ci. Si, dans un cas d’espèce, le droit ne dit rien ou n’est pas applicable, c’est aussi une réflexion éthique qui doit guider le protagoniste. En Syrie, le groupe Lafarge, pour continuer à faire fonctionner une cimenterie par ailleurs utile à la population, était-il fondé à négocier avec des groupes armés liés à Daech ? Engager un échange avec un groupe extrémiste contribue immédiatement à le crédibiliser : c’est une énorme concession accordée dès la première seconde de la négociation, sans être assuré de quoi que ce soit en retour. Mais alors que faire ? Péguy a écrit : « le kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de mains19. »

AZ : Ne faut-il pas également considérer les conditions formelles ou matérielles de la négociation : une langue commune, des règles, une « éthique de la discussion », un accord sur l’objet et/ou les objectifs de la négociation, un accord préalable sur ce que sera la fin de la négociation… ? La possibilité ou l’impossibilité de la négociation semblent dépendre non seulement de l’objet lui-même mais aussi des paradigmes dans lesquels s’inscrit l’interlocution, des croyances des parties prenantes, ou encore des échelles et des quantités… Qu’est-ce donc qui décide en première instance pour qu’un objet soit (non) négociable ?

CT : Ce qui est jugé négociable à un moment et dans un lieu donné dépend en effet de tout cela : la nature du bien ou du droit concerné, les valeurs et croyances des protagonistes, l’habitus à contracter, une langue commune, une éthique de la discussion, etc. Mais aussi, ne l’oublions pas, des rapports de force, des plans B de chacun, des ressources à disposition, des informations en possession, etc.

Christophe Dupont, dans un effort typologique, distinguait : la non-négociabilité structurelle – par exemple, les valeurs religieuses, ou ce qu’il nommait « l’intangible », comme la souveraineté d’un pays ou les crimes contre l’humanité ; la non-négociabilité relationnelle – parce que l’autre refuse de négocier avec un autrui dont il conteste la légitimité ; et la non-négociabilité décisionnelle – version stratégique de la précédente, quand les parties aux prises considèrent qu’il est moins coûteux de demeurer dans le conflit, au risque qu’il s’enlise et qu’elles en perdent le contrôle. Zartman et Berman ont défini les conditions nécessaires pour qu’il y ait négociation : il faut que les parties perçoivent qu’elles ont intérêt à négocier, qu’elles aient la volonté de le faire, enfin que les droits de veto de chacune soient équilibrés pour que le résultat puisse être jugé mutuellement satisfaisant20. Christian Morel, de son côté, distingue sept sortes de refus de négocier : les refus stratégique, tactique, moral, culturel, épidermique, sanitaire et suicidaire : ces motifs se recoupent et se renforcent les uns les autres ; et ces refus s’expriment de manière bruyante, déguisée, démesurée, etc.21.

Une fois ce spectre balayé – et que s’est imposé chez l’analyste le sentiment que ces variables sont trop nombreuses et trop entrelacées pour qu’il puisse modéliser de façon claire cette question de la négociabilité – une autre voie s’offre à lui : conseiller les praticiens pour qu’ils performent les processus dans lesquels ils sont inscrits. Ce qui signifie : les sensibiliser aux questions de perception des situations, du vouloir de l’autre, de l’efficacité et des conséquences probables des tactiques déployées, de l’usage approprié de leur pouvoir de veto, etc. De sorte qu’ils deviennent des practical negotiators, et qu’ils puissent créer les conditions favorables pour passer d’une situation de non-négociabilité à une situation négociable. Les diplomates, en Ukraine comme au Yemen, font ce travail en permanence. La question de recherche pour l’analyste est alors moins celle des motifs pour lesquels un objet – le tracé d’une frontière, un droit bafoué ou un taux de rémunération – est ou n’est pas négociable, que les modalités par lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, conjointement, rendent négociable ce qui était jugé auparavant non-négociable.

AC : Illustrons ces refus de négocier avec la violence extrême qui a frappé la France en 2015 : attaques terroristes perpétrées par Daech à Paris le 13 novembre, assassinats revendiqués par Al-Qaïda en janvier à Charlie Hebdo puis à l’Hyper Cacher. Face à une terreur aussi extrême, quelle place pour la négociation ? Tout, en nous, répugne à la perspective de négociations avec ces organisations terroristes. Au-delà de ce refus moral, qui pourrait se suffire à lui-même, que nous apporte l’analyse ? Toute négociation suppose que trois conditions soient réunies ; chacune se heurte, dans le cas d’espèce, à des obstacles difficilement surmontables.

Première condition de la négociation : espérer en retirer quelque chose. La négociation n’a de chance de s’engager que si les parties en présence font le pari suivant : elles pourront mieux satisfaire leurs motivations grâce à un accord négocié ensemble, plutôt qu’en poursuivant des actes unilatéraux. Cette condition n’est pas réunie, ni d’un côté ni de l’autre. Du côté des organisations terroristes, ni Daech ni Al-Qaïda ne voient l’intérêt de négocier alors que jusqu’à présent, leur violence leur permet de parvenir à leur fin : générer l’effroi. En sens inverse, la coalition internationale contre Daech entend l’emporter sur le terrain. Négocier, ce serait avouer que l’on ne pense pas l’emporter, hypothèse également rejetée par les deux camps. C’est un refus stratégique de négocier. Ce refus stratégique disparaîtrait si les deux camps aboutissaient à ce que Zartman appelle une « mutual hurting stalemate » : un statu quo devenu trop coûteux pour tous. Mais encore faudrait-il, alors, identifier des interlocuteurs.

C’est la seconde condition de la négociation : réunir des interlocuteurs. Une négociation se déroule avec des personnes mandatées pour négocier au nom de leurs camps respectifs. Cette condition se heurte ici à au moins deux obstacles. D’une part, ces organisations terroristes ne reproduisent pas la structuration « bureaucratique » du terrorisme politique des années 1980 (comme l’ETA ou l’IRA), où le sommet avait autorité sur la base, permettant la désignation d’un interlocuteur. Ce sont des réseaux nébuleux, peu formalisés, agrégeant de multiples groupes aux allégeances changeantes ; négocier avec l’un ne garantit pas que l’ensemble suivra. D’autre part et surtout, le simple fait qu’un État négocie avec une entité non-étatique accorde à celle-ci un statut, lui confère une respectabilité, change le regard porté sur elle par les opinions publiques. La France a ainsi longtemps été réticente à négocier avec le FLN. Israël a longtemps refusé de négocier avec l’OLP. Pour que les négociations aient lieu sans générer cette reconnaissance au bénéfice d’un acteur particulier, il faut qu’elles se tiennent dans le plus grand secret. Ce fut le cas, par exemple, des accords d’Oslo entre Israéliens et Palestiniens. Dans ces conditions, des négociations secrètes pourraient-elles s’engager ?

Reste la troisième condition : accepter le processus même de négociation. Ce processus repose sur l’invention de solutions mutuellement satisfaisantes, conjuguée à l’échange de concessions réciproques. Encore faut-il qu’existe ce que nous appelons une zone d’accords possibles : un espace respectant les contraintes de chacun, dans lequel peut être inventé un compromis. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, cette condition n’est pas non plus vérifiée. À l’échelle individuelle, les frères Kouachi étaient dans une logique suicidaire qui ne laissait aucune place à la négociation. Cette démarche de kamikaze fut hélas plus nette encore dans les événements du 13 novembre. C’est ce que l’on peut nommer un refus suicidaire de négocier. Il se retrouve au niveau des organisations : les actions terroristes de Daech ou Al-Qaïda n’ont pas pour finalité l’ouverture de négociations. Elles ne sont pas conçues comme des leviers pour l’obtention de concessions négociées. En sens inverse, les puissances occidentales n’entendent pas transiger sur des valeurs fondamentales. Le respect de la personne humaine ne se négocie pas. La liberté de la presse ne se négocie pas. Le droit de se rassembler pour écouter de la musique ou boire un verre à la terrasse d’un café ne se négocie pas.

En somme : refus moral des uns, refus suicidaire des autres, refus stratégique de tous. Ces trois obstacles se conjuguent pour exclure toute logique de négociation de la lutte contre ces terrorismes extrêmes.

AZ : L’exposition proposée par le Cycle Design Recherche de l’ESADSE pour la Biennale internationale design Saint-Étienne 2019 s’intitule La table des négociations. Ce titre provient de l’expression idiomatique bien connue, qui par métonymie fait de l’espace de la table celui de la négociation par excellence et de la discussion à table un motif canonique… Que pensez-vous de cette expression ? Conserve-t-elle encore un lien avec son origine ? Et au-delà de la table, la négociation a-t-elle ses lieux et ses objets de prédilection ?

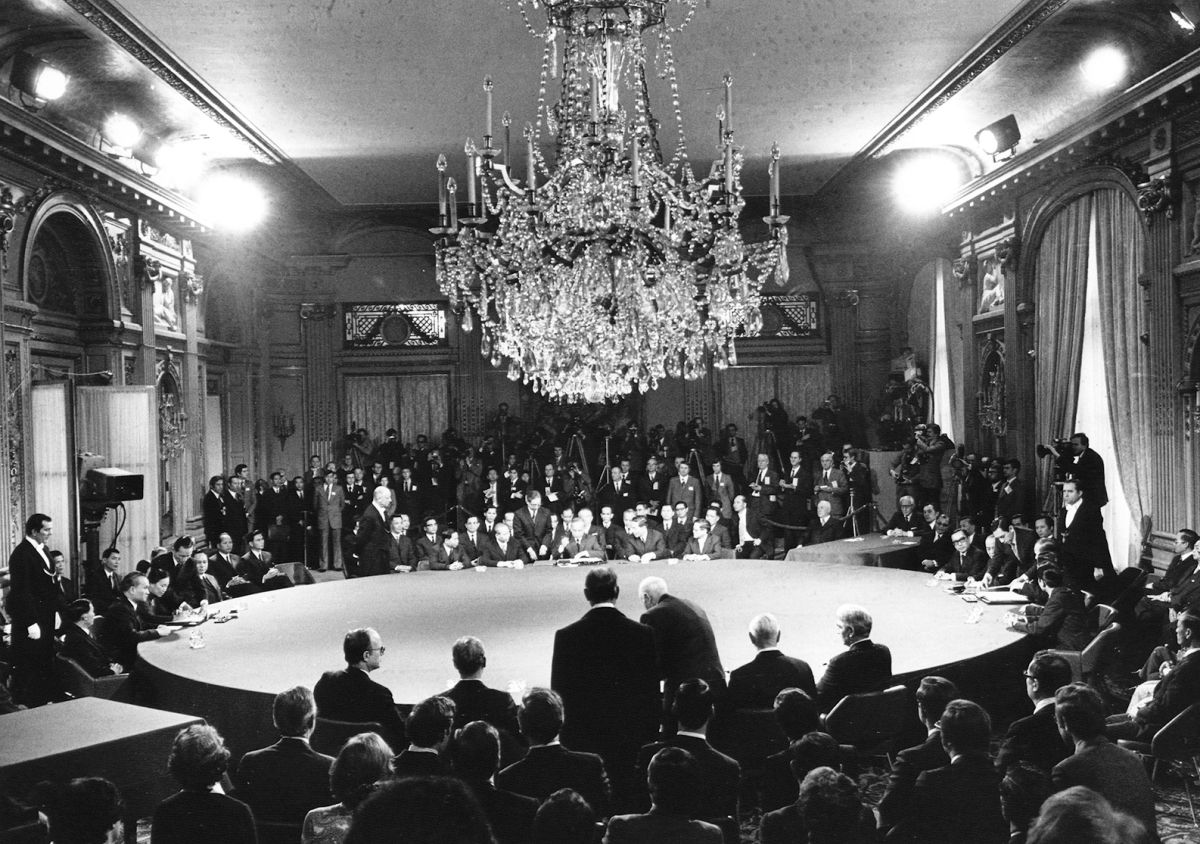

AC : La question de la table se pose parfois très concrètement : en janvier 1973, des négociations s’ouvrirent à Paris pour mettre un terme à la guerre du Vietnam – la seconde, celle impliquant les États-Unis. Les quatre parties en présence étaient les États-Unis, la République démocratique du Vietnam (Nord communiste), la République du Vietnam (régime du Sud), mais aussi les rebelles du Sud (Viet Cong), alliés du Nord. Le Nord communiste exigea une table carrée afin d’inclure ces quatre parties selon une égale dignité. Le Sud réclama au contraire une table rectangulaire, seule à même de représenter les deux camps qui s’opposaient dans cette guerre (Sud et États-Unis d’un côté, Nord et rebelles de l’autre). Le blocage dura avant que la solution suivante ne recueille l’agrément de tous : une table ronde à laquelle s’assirent les seuls représentants de la République démocratique du Vietnam et de la République du Vietnam – soit les deux entités à la fois vietnamiennes et gouvernementales –, table ronde complétée de deux petites tables carrées adjacentes, l’une pour les États-Unis et l’autre pour le Viet Cong. Le traité de paix fut signé le 27 janvier.

Accord mettant fin à la guerre du Vietnam, Paris, Hôtel Majestic, 27 janvier 1973. Les États-Unis, le Sud-Vietnam, le Viet Cong et le Nord-Vietnam signent officiellement à Paris un accord mettant fin à la guerre au Vietnam. Les négociations de paix avaient commencé en 1968. Les principaux négociateurs étaient Henry Kissinger et Lê Duc Tho. Tous deux ont reçu conjointement le prix Nobel de la paix de 1973 pour leurs efforts [Lê Duc Tho a refusé le prix].

Plus près de nous, à l’Hôtel de Matignon en 1998, le préfet Alain Christnacht, conseiller du Premier ministre pour l’Intérieur et l’Outre-mer (j’étais également membre du cabinet de Lionel Jospin), fut chargé de mener les négociations qui allaient aboutir aux accords de Nouméa sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. L’enjeu était de mettre à jour l’accord de Matignon négocié dix ans plus tôt alors que Michel Rocard était Premier ministre. Pour réunir les indépendantistes du FLNKS et les loyalistes du RPCR, Alain Christnacht choisit avec beaucoup d’attention une vaste table ovale. Ni naïvement ronde, ni frontalement rectangulaire : ovale.

CT : L’expression « table de négociation » – the bargaining table, dans la littérature classique – est d’un usage récent. Elle prolifère dans les textes car un double déplacement s’est opéré : le processus de négociation, si l’on prend le cas des négociations salariales d’entreprise, s’opère pour l’essentiel en face-à-face et non, comme auparavant en Amérique du Nord, par des échanges au téléphone entre négociateurs, ou via le truchement d’avocats patronaux adressant des propositions écrites au chef de la délégation syndicale. La table a longtemps été constituée de deux tables, éloignées de plusieurs mètres, derrières lesquelles siégeait chaque délégation, et seuls les chefs prenaient à tour de rôle la parole, dans un climat de méfiance avéré. Le regard des analystes s’est également déplacé, s’inscrivant de plus en plus dans une démarche ethnographique, attentive à la gestuelle des négociateurs, à l’espace dans lequel ils s’inscrivent, aux regards qu’ils échangent, etc., et moins aux mots prononcés ou aux tactiques déployées. L’expression la plus courante aujourd’hui est : the negotiating table. Elle est donc moins le lieu d’un marchandage dont les termes sont écrits à l’avance que celui d’un processus de décisions en train de se prendre, avec ce que cela suppose d’imprévus et de mouvements. Les premiers théoriciens de la négociation, jusqu’aux années 1960, ont peu utilisé l’expression ; ils mobilisaient plutôt des items tels conference table, conference discussion, ou encore bargaining conference – ce qui leur permettait de différencier ces assemblées plénières des divers informal meetings, subcommitees et autres caucus émaillant le processus de négociation.

L’origine de l’expression est probablement liée à la « table de jeu » – the game table ; c’est-à-dire là où se déroule le jeu de négociation qui, comme tout jeu de société, réunit des joueurs, des enjeux, des règles, des « coups », des stratégies etc. ; certains sont vainqueurs, d’autres sont perdants. En négociation, la métaphore du jeu est ainsi congruente à celle de la table : comme tout joueur à une table de blackjack d’un casino, les négociateurs « s’assoient », « quittent », « retournent », ou « s’invitent » à la table de négociation ; ils peuvent « taper du poing sur la table », ou « jouer cartes sur table ». Les manuels de négociation identifient même la séquence dite around-the-table, préalable à la réunion officielle, elle-même un moment de formalisation de ce qui s’est dit lors des contacts préliminaires.

Les nouvelles approches de la négociation – la négociation dite raisonnée, ou basée sur les intérêts, selon la terminologie québécoise – distinguent ce qui peut se négocier à la table et les solutions hors table, soit les diverses options que peuvent choisir les négociateurs pour atteindre leurs propres objectifs si l’accord ne se réalise pas « à la table ». Assurément, un Gaston Bachelard d’aujourd’hui pourrait utilement contribuer à notre connaissance du négocié en écrivant une phénoménologie de la table de la négociation – pour mieux comprendre le rôle et l’image que revêt cette table dans l’imaginaire et les consciences individuelles des négociateurs. Mais pour qu’elle soit saisie dans sa fonctionnalité – là où se décident formellement les options qui figureront dans le texte de l’accord – le phénoménologue devrait aussi brosser une poétique de l’espace de négociation car si la table est bien le lieu central de son processus – là où chacun pèse les termes du compromis qu’il tente de nouer avec son partenaire, puis y signe de sa main l’accord final –, elle ne l’est que parce que d’autres lieux ont permis ce nouage, en particulier les coulisses du processus. Demeurent hors des projecteurs ces divers et fréquents conciliabules qui, lors des pauses ou entre deux réunions plénières, permettent que s’entérinent ensuite à la table des options qui ont été testées en dehors d’elle. Et, en outre, à condition qu’elles aient été validées à la second table, c’est-à-dire lors de ces intra-négociations, dans chacun des deux camps, où se (re) définit le mandat des négociateurs. Comme le notait Robert McKersie dans un entretien pour la revue Négociations22, ce qui est en jeu à cette seconde table est probablement plus difficile à négocier qu’à la table principale…

L’un des cinq exemplaires du Jeu de la Guerre [ou Kriegspiel] de Guy Debord et Alice Becker-Ho, 1965, pièces ciselées en cuivre argentée

AC : Outre la forme de la table, le design d’ensemble du lieu de la négociation compte. Le processus d’Oslo ouvert le 20 janvier 1993 en Norvège pour tenter de régler le conflit israélo-palestinien n’a pu exister qu’à la stricte condition, exigée de part et d’autre, d’être totalement secret. Six mois durant, des rounds de négociation se succédèrent près d’Oslo, par tranches de 48 ou 72 h, les services secrets norvégiens changeant régulièrement de lieu pour maintenir le secret. Ils louèrent des villas à de riches particuliers, persuadés d’accueillir des hommes d’affaires du Proche-Orient venus faire du ski de fond23. En 1995, une autre grande négociation internationale visa la fin du conflit dans l’ex-Yougoslavie. Richard Holbrooke, alors Assistant Secretary of State for European Affairs, engagea une série de contacts sur place, avant de pouvoir réunir les belligérants d’abord à Genève puis à New York et enfin à Dayton, où fut signé le 21 novembre un cadre général sur la Bosnie, annonçant l’accord formel signé à Paris le 14 décembre 199524. Mais quel lieu désigne « Dayton » ? Il s’agit de la base Wright-Patterson de l’US Air Force, dans l’Ohio. Un endroit isolé, relativement inconfortable, notamment durant la saison froide. Et pourtant les États-Unis obtiennent que Slobodan Milosevic (Serbie), Franjo Tudjman (Croatie) et Alia Izetbegovic (Bosnie), acceptent d’y rester retranchés jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. À tout moment, Holbrooke pouvait d’un geste leur montrer les avions militaires stationnés sur le tarmac. Façon d’indiquer : « Chers amis, vous négociez bien sûr comme vous l’entendez, en pleine souveraineté ; mais voici le plan B des États-Unis en l’absence d’accord… ».

AZ : Dans le nº 12 de Négociations (2009/2), Erhard Friedberg écrivait que même s’il existe quelques cas rares où la convergence d’intérêts s’établit spontanément, c’est en général « la dure réalité des rapports inégalitaires et d’intérêts divergents » qui s’impose. Nicolas Hulot le confirme dans un entretien avec C. Renouard et A. Colson paru en 2015, lorsqu’il dit à propos des négociations climatiques que « nous ne nous sommes pas dotés d’un état d’esprit universel et que nous n’avons pas conscience que nous allons être ou tous gagnants ou tous perdants ». Dans ces conditions, comment l’accès des groupes les plus vulnérables aux négociations peut-il faire face aux inégalités ? Et à supposer que nous soyons incapables de poser les enjeux d’une justice distributive et cosmopolite effective, un accord par la dynamique du « perdant-perdant » risque-t-il de s’imposer ?

CT : Les accords de type « perdant-perdant » sont chose courante ; ce sont les aléas de la négociation. Il y a de nombreuses émissions de radio ou de télévision où l’animateur est insatisfait de la prestation de ses invités, ceux-ci déçus des questions posées, et les auditeurs ou téléspectateurs frustrés par la banalité de leurs réponses. Ce risque est inhérent à toute action collective ; il faut donc s’en prémunir – du moins réunir les conditions pour que ce risque soit minoré. Qu’il existe dans nos sociétés contemporaines des rapports sociaux non égalitaires et des intérêts non convergents est une évidence ; mais n’en déduisons pas le fait que le résultat des négociations que vont engager des individus ainsi inscrits dans ces situations d’asymétrie ou d’opposition sera nécessairement non équilibré, ou qu’ils ne parviendront pas à identifier une zone potentielle d’accord leur permettant de nouer un compromis qu’ils jugeront satisfaisant. Nous ne nous engageons dans une négociation que si nous pensons que ce mode d’allocation de ressources permettra d’obtenir une part significative de ce que nous désirons acquérir et dont autrui possède l’accès. Si nous jugeons cette négociation risquée, ou si nous pensons que d’autres moyens à notre disposition permettront, plus sûrement et pour un moindre coût, d’atteindre nos objectifs, il serait stupide de nous asseoir à la table de négociation…

E. Friedberg a écrit des pages magistrales à ce sujet : le pouvoir n’est pas une ressource mais une relation ; et cette relation est faite d’échanges. L’un accepte l’autorité de l’autre, et en échange, lui demande de reconnaître son autonomie ; cet autre la lui accorde, sous conditions, et parce qu’il voit son autorité reconnue. Le pouvoir, dit Friedberg, est donc un échange négocié de comportements ; et chaque protagoniste tente de structurer cet échange en sa faveur. Comme les rapports de force sont fluctuants, que certains peuvent convaincre de nouveaux alliés, etc., on ne peut attribuer de façon permanente les statuts de dominant et de dominé. L’armée américaine a été tenue en échec au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, etc., ce qui ne signifie pas que les États-Unis perdent leur statut de plus grande puissance mondiale. C’est d’ailleurs la force et l’originalité de la négociation : sans rééquilibrer les dotations d’origine, l’accord noué entre les partenaires équilibre les gains issus de leur coopération. Le faible demeurera le faible, mais il peut obtenir à la table de négociation ce qu’il revendique s’il a su profiter du fait que son partenaire, plus fort que lui mais présent à cette table, a intérêt à négocier avec lui, pour des raisons qu’il lui faut comprendre. C’est donc, notamment, par la qualité de sa préparation à cette négociation que ce « faible » peut « obliger » le « fort » à lui céder une part significative de ce qu’il lui demande.

F-15 et F-16 de l’US Air Force survolant les puits de pétrole incendiés par les troupes irakiennes lors de leur retraite du Koweït après l’opération Tempête du désert.

Vous avez raison, et le propos de Nicolas Hulot en est le cruel constat, notre propension à nous comporter en négociation comme dans un jeu de quilles, persuadés que c’est par la compétition que nous engrangerons le maximum de résultats, en tordant les bras de notre interlocuteur, nous fait oublier que de notre coopération peuvent naître des gains substantiels, que nous pourrons alors partager. On aura ainsi créé de la valeur avant de la distribuer. Cette création commune de valeur fonde en raison la logique coopérative : chacun des négociateurs, pour paraphraser John Hume, a intérêt de ne pas voir que son seul intérêt puisque, en n’enrôlant pas son partenaire dans la recherche de solutions à des problèmes qui leur sont pourtant communs, il se prive stupidement de tout gain additionnel, né justement de la résolution d’un problème dont la persistance nuit à ses propres intérêts.

Que notre non-disposition spontanée à l’universel soit une réalité, Hulot le sait depuis longtemps. « La maison brûle et nous regardons ailleurs », écrivait-il en 2002 pour le président Chirac. Regarder ailleurs ? Oui, car il est difficile pour des négociateurs de transgresser le mandat reçu par les mandants et de privilégier le long terme, au risque de ne pas engranger de gains immédiats. Le négociateur doit donc éviter de se laisser enfermer dans un mandat trop impératif ; cesser de considérer que si l’autre obtient une part de ce qu’il désire, ce sera au détriment de ses ressources ; et ne pas oublier que le problème de l’autre devient son problème, puisque sa non-résolution a pour conséquence la non-résolution du sien.

This Is Fine est un mème issu du webcomic Gunshow de KC Green.

AC : Un mot d’abord sur le rapport de forces en négociation : il repose sur des ingrédients objectifs, et les analyser constitue d’ailleurs un enjeu de toute préparation en vue d’une négociation. Qui a le meilleur plan B, lui permettant de quitter la table à un coût moindre pour lui que pour son homologue ? Qui peut invoquer des justifications objectives, telle une jurisprudence constante ou une démonstration technique ? Qui a la maîtrise de l’ordre du jour ? Qui a le plus d’alliés ? Qui a le plus de ressources lui permettant de déposer, ou non, des solutions sur la table ? etc. Il n’en reste pas moins que le rapport de forces est subjectif : la manière dont on le vit peut le modifier radicalement. Pensons à Mandela, à peine sorti de prison en février 1990, que de Klerk prend de haut sur le mode : « Nous allons négocier, mais make no mistake, ne vous y trompez pas : je contrôle tous les leviers de l’État » ; à quoi Mandela répond quelque chose comme : « Vous avez raison. Vous avez tout, nous n’avons rien. Donc vous avez tout à perdre ». En une minute, de Klerk comprend que son interlocuteur fait une toute autre lecture que la sienne du rapport de forces. L’issue de cette négociation est connue de chacun…

Dans ces conditions, comment renforcer l’accès des groupes les plus vulnérables dans les négociations qui les concernent ? Evoquons ici deux modes de ce renforcement. Le premier consiste à muscler les capacités techniques des équipes de négociateurs représentant ces groupes marginalisés. L’ONG Independent Diplomat met des diplomates retraités à la disposition de groupes dépourvus de diplomatie officielle. L’Union européenne finance la formation des négociateurs des pays du Sud en vue de négociations commerciales sur leurs ressources naturelles. La France épaule certaines parties à des négociations sensibles – en janvier 2016, j’ai fait partie d’une petite délégation envoyée par le ministère des Affaires étrangères à Ryad, pour aider les négociateurs de l’opposition syrienne à se préparer en amont du round de négociations qui allait s’ouvrir quelques semaines plus tard à Genève, face au régime meurtrier d’Assad.

Le second mode de renforcement est plus diffus mais peut-être plus efficace encore : il consiste à exposer au grand jour les négociations mettant aux prises des acteurs disposant de forces par trop déséquilibrées. Cette mise en transparence provoque une extension du périmètre dans lequel va se dérouler la négociation. Dès lors qu’une négociation est exposée, elle doit de facto tenir compte – au moins formellement – des valeurs, des acteurs et des enjeux qui se trouvent dans ce périmètre élargi. Si l’on considère, avec Zartman, que la négociation constitue « the process by which conflicting positions are combined to form a common decision »25, alors il faut admettre que la transparence étend le périmètre des « positions contradictoires » dont il faut tenir compte et qu’elle impose que cette « décision commune » résulte de l’interaction d’un nombre plus étendu d’acteurs que ceux qui sont à la table. De même, pour Dupont, si la négociation est « une activité qui met en interaction plusieurs acteurs qui, confrontés à la fois à des divergences et à des interdépendances, choisissent (ou trouvent opportun) de rechercher volontairement une solution mutuellement acceptable »26, sa mise en transparence étend considérablement le périmètre de cette interaction. Or cette extension de périmètre met dans le jeu des parties prenantes qui, sans être formellement des négociateurs, peuvent jouer un rôle (d’appui, de conseil, ou au contraire de contestation) au profit de l’acteur le plus faible autour de la table27. Ce mouvement est assez net pour les négociations internationales sur les accords de libre-échange, mais aussi pour les enjeux climatiques : le négociateur de Fidji – archipel directement menacé par la montée des eaux – n’est pas très puissant selon les canons classiques de la négociation diplomatique, mais la mise en transparence des négociations climatiques fait qu’il est désormais soutenu par une coalition internationale d’ONG, de leaders d’opinion, de scientifiques, qui démultiplie l’impact de ses prises de position.

Cette mise en transparence ouvre un champ de réflexion et de recherche autour de deux notions importantes en science politique, mais peu exploitées encore en négociation : la responsabilité – du négociateur – et la légitimité – de l’accord négocié. Jusqu’où s’étend la responsabilité du négociateur ? S’éteint-elle avec la satisfaction de son mandant, où s’étend-elle au-delà ? De quoi et à qui doit-il rendre compte ? Dans quelle mesure un « ordre public » ou un « intérêt général » pourraient-ils s’imposer au négociateur et dont la transparence accrue permet de vérifier qu’ils sont pris en compte ? De même, dans quelle mesure l’assentiment des parties prenantes à un accord négocié suffit-il à en garantir la légitimité ? Dans quelle mesure cette légitimité ne doit-elle pas puiser à la prise en compte de principes propres au contexte général ou aux motivations d’autres acteurs présents dans ce périmètre élargi ? Peut-on alors distinguer ce que l’on pourrait appeler la légitimité limitée d’un accord négocié – l’accord convient aux parties présentes – et sa légitimité étendue – l’accord est conforme à un ordre public plus vaste, intégrant des parties prenantes mais absentes ?

AZ : En 2014, le programme Make It Work/Le Théâtre des négociations (développé à Sciences-Po Paris par Bruno Latour et al.), invitait « à la table » des entités jusqu’alors sacrifiées, absentes ou ignorées, mais qui ont légitimement voix au chapitre – comme les peuples indigènes, les océans, Internet (bref, ce que Latour comprend sous la catégorie de « non-humains »). Pourtant, quatre ans plus tard, la représentation (civile, juridique, politique) de ces entités est toujours bien difficile à envisager à un niveau international puisque les négociations sont encore nettement considérées sous l’angle d’intérêts économiques à défendre à court terme plutôt que sous l’angle de la définition d’une terre commune à habiter, avec ses vulnérabilités et ses interdépendances… En somme, face aux schémas usés de la politique, pensez-vous que l’on puisse envisager les négociations comme autant de nouvelles formes de représentation susceptibles de dépasser ces limites pour construire des accords durables ?

CT : Ne demandons pas à la négociation, qui est une méthode de prise de décision collective entre des personnes en désaccord, plus ce qu’elle est ou ce qu’elle peut faire. Mais cette lucidité sur ses imperfections ne doit pas nous empêcher de la promouvoir comme une technique éprouvée de régénération du lien social. Ses limites, en termes d’acteurs impliqués – le syndicat des ours blancs du Groenland et l’association des manchots d’Adélie ne sont pas invités aux tables de négociations sur le climat – ou de compétences requises – quel chef indigène sera à l’aise face au technocrate costumé ? –, ses limites, donc, ne sont pas rédhibitoires : des techniques existent pour que les acteurs impliqués soient représentés à la table, ou leurs voix écoutées ; et comme on ne naît pas négociateur mais qu’on le devient28, en négociant et en se formant, il est possible d’équilibrer les forces et réduire les asymétries.

AC : À propos du problème de la représentation, Christian vient d’illustrer un dilemme important en négociation (diplomatique mais pas seulement), entre efficacité du processus de la négociation et légitimité de l’accord négocié. Un processus de négociation environnementale impliquant toutes les parties intéressées possibles – y compris l’Amicale des manchots de Terre Adélie – renforcerait assurément la légitimité de son résultat, puisque tout le monde « aurait eu son mot à dire » dans ce processus fort inclusif ; sauf que, précisément, le fait que cette négociation ait impliqué autant de parties a toutes les chances de compliquer tellement le processus que celui-ci n’aboutira jamais à un résultat. À l’inverse, la même négociation qui serait tranchée en catimini entre les quelques dirigeants les plus importants de la planète aurait toutes les chances d’aboutir à un résultat grâce à ce processus simplifié à l’extrême ; sauf que, précisément, l’exclusion de toutes les parties prenantes concernées fragiliserait totalement la légitimité de cet accord et partant, ses chances de mise en œuvre.

CT : Deux écueils nous guettent : survaloriser la négociation et la tenir pour l’alpha et l’oméga de nos démocraties contemporaines ; la sous-valoriser et la cantonner à quelques situations spécifiques de partage de biens ou d’octroi de droits. Considérons la d’abord comme un outil, devenons familier avec ses méthodes, et usons de cet outil partout où son usage est requis ou générateur d’une meilleure efficacité dans l’affirmation du vivre-ensemble. Il faut donc cesser de l’opposer à d’autres outils en usage dans nos démocraties – la délibération, la représentation, la délégation, la participation, etc. – et concevoir des hybridations entre ces modes, plutôt que les penser comme des alternatives.

Ainsi de la deliberative negotiation, promue par quelques universitaires nord-américains29. L’idée est de dynamiser les propriétés de deux processus jusqu’alors tenus pour distincts et que beaucoup d’analystes opposent : des procédures fondées sur l’argumentation, le respect des opinions, l’égal pouvoir de les énoncer, la bienveillance réciproque, etc., et la recherche de solutions compatibles avec les intérêts et respectueux des lignes rouges de celle-ci, de sorte que se nouent des compromis avantageux pour tous, dans le cadre d’accords intégratifs. Utopie d’universitaires éloignés des réalités ? Non, aucunement ; juste le souci, par ce type de concept, d’élargir la gamme des modes délibératifs, de la pure délibération entre personnes raisonnables, se ralliant sans barguigner au meilleur argument, comme dans l’agir communicationnel de Jürgen Habermas, au pur marchandage d’intérêts, où l’argumentation a d’abord une visée stratégique et où l’objectif est de maximiser ses gains. Entre ces deux polarités : différentes formes de délibération, se rapprochant de l’une ou de l’autre. Intérêt de cette conceptualisation ? En saisissant ces modes décisionnels par leur noyau et non par leurs frontières, l’analyste rend possibles des procédures hybrides où les problèmes soumis au débat en vue de leur résolution sont traités dans leur complexité : certains aspects devront faire l’objet d’arrangements et de compromis, d’autres seront réglés tacitement, par consensus, et d’autres encore bénéficieront de l’éclairage d’experts et pourront être traités de façon expérimentale, par des phases d’essai-erreur.

AZ : La recherche d’une solution à la fois légitime et acceptable pour tous consiste souvent à intégrer la dynamique du « donnant-donnant » dans la négociation ; mais face à des problématiques structurelles comme la mondialisation, l’écologie et la pauvreté – pour lesquelles il n’existe pas de remède immédiat –, comment créer les conditions d’une possible autonomie dans la prise de décision quand les cartes sont d’emblée mal distribuées ? Comment contrebalancer l’asymétrie du pouvoir quand l’une des parties a les capacités financières, logistiques et militaires de poser un ultimatum ou d’opposer un droit de veto ?

CT : Les cartes sont toujours mal distribuées ; sinon les individus et les groupes convergeraient spontanément vers des scénarios mutuellement satisfaisants, sans passer par des phases de négociation. C’est souvent le cas dans les couples, du moins ceux qui ne sont pas en phase de déconstruction… Les deux conjoints, par habitude ou par intérêt, harmonisent leurs points de vue et fondent leurs cours personnels d’action dans un cours commun. Quand ces ajustements quotidiens ne suffisent pas, ils ont recours à de subtiles négociations, et tous deux alternent alors réclamation et renoncement, délaissant un gain mineur ici pour un gain majeur là, ou abandonnant là pour mieux triompher ici. De sorte que ce que l’un a donné un jour lui est rendu le lendemain, ou la semaine suivante, sous une autre forme et à propos de toute autre chose.

La logique du donnant-donnant n’est pas seulement la marque d’un marchandage incessant, comme si l’espace dans lequel évolue le couple était un espace purement marchand, et qu’il manquerait de se noyer, à chaque instant, dans les eaux glacées du calcul égoïste. À la table de négociation, le donnant-donnant est de mise, non pas par perversion du jeu et du fait de la présence d’interlocuteurs avides, âpres au gain et rétifs à la concession ; plus simplement parce que la réciprocité est au cœur de la relation de négociation : puisque l’autre détient l’accès à des droits et ressources que j’aimerais obtenir, et que je détiens moi-même l’accès à des droits et ressources que cet autre aimerait obtenir, nous constatons tous deux très vite que le meilleur moyen d’atteindre nos objectifs est d’accorder à l’autre ce qu’il désire pour obtenir, en retour, ce que nous désirons. Cela s’appelle un échange, c’est-à-dire : un sacrifice pour un gain – ou un compromis, soit une forme supérieure d’échange ; ou un troc, sa forme élémentaire ; et le jeu de la négociation consiste – il est pour cette raison admiré et vilipendé – à définir, par moult moyens de persuasion, le taux d’échange qui nous semble le plus favorable.

Ce raisonnement s’étend-il aux problématiques telles la mondialisation, l’environnement et la pauvreté ? Oui, assurément. Pour quelles raisons ? Parce que la résolution de ces « problèmes sans remède immédiat » passe nécessairement 1) par leur examen attentif, 2) par leur découpage en sous-problèmes, enfin 3) par leur traitement localisé. On ne vaincra la grande pauvreté que via des programmes concrets, appropriés aux situations et si les « pauvres » eux-mêmes sont mobilisés. Prenons le cas de la réussite scolaire dans certains pays africains en transition. Une négociation entre le gouvernement du pays concerné, des ONG occidentales et les financiers de la Banque mondiale et qui porterait sur l’achat à prix réduit et la distribution généralisée à tous les enfants scolarisés de comprimés éradiquant les pathologies liées à l’insalubrité de l’eau courante qui les empêche d’être assidus en classe, me semblerait, si elle se concluait sur un accord raisonnable, de nature à résoudre plus sûrement le problème de la réussite scolaire que le simple doublement de l’aide états-unienne au développement. De même, une négociation, commune par commune ou dans les communautés de communes, entre les maires, les agences de maîtrise de l’énergie, les comités de citoyens et les associations écologiques, à propos de dispositifs très concrets de réduction de l’éclairage public, d’aide financière à l’implantation de bâtiments à énergie positive ou d’organisation du covoiturage sur petites distances, aurait, je pense, un impact autrement plus efficace localement que le vote à l’Assemblée de diverses lois obligeant tel ou tel à respecter des normes contraignantes. Parce que la négociation réunit des volontés et que chaque participant, recherchant son intérêt, aide à produire par le jeu de la confrontation, un intérêt commun supérieur à la somme de ces intérêts particuliers, cette activité, loin d’être ce que critique une littérature de déploration et pour peu que les négociateurs se soient formés aux méthodes intégratives de négociation, est une activité démocratique d’équilibration et de production de bien commun.

À la table de négociation, le droit de veto de l’un pèse autant que celui d’un autre ; ces droits de veto croisés, en délimitant la zone potentielle d’accord, équilibrent les dotations. Ne soyons pas non plus angéliques : nous savons tous que certains gagnent plus que d’autres. Mais sont-ce ceux qui ont déjà des ressources, et se vérifie alors l’adage biblique selon lequel à ceux qui ont déjà reçu il sera donné, et à ceux qui n’ont rien, le peu qu’ils ont leur sera ôté ? Le jeu à la table de négociation, même s’il n’est pas totalement imprévisible, réécrit les pouvoirs détenus et les ressources possédées ; et David n’y est pas, à coup sûr, écrasé par Goliath. Et si c’était le cas, pourquoi David resterait-il attablé avec son adversaire, tentant jusqu’à l’épuisement de le convaincre de lui donner ce qu’il désire ? Si la dissymétrie est avérée et que David est acculé, il se lève et quitte la salle de négociation. À l’impossible nul n’est tenu… Mais il devra, avant d’entrer en négociation, enquêter sur les faiblesses de son adversaire, bâtir autour de lui une coalition solide, dessiner la zone des intérêts compatibles, etc. Faute de ce travail de préparation, il ne lui restera que sa fronde ; et ces pierres viendront vite à manquer…

AZ : Au-delà du défi technique, pensez-vous qu’il y ait un réel intérêt à nous rendre capables de produire des automates conversationnels à même de négocier (comme le soutient Facebook par exemple) ? Ces développements techniques constituent-ils une alternative crédible à la négociation « naturelle » ?

AC : Tout dépend de ce que l’on entend par « négocier ». S’il s’agit de réaliser une transaction simple – comme la définition d’un prix entre un acheteur et un vendeur – il est probable que des assistants personnels puissent très rapidement se charger de ce type de négociation à notre place. Ces robots existent déjà, notamment sur les marchés financiers : ils réalisent des milliards de transactions entre eux, ajustant les prix et quantités en fonction des instructions – on pourrait dire des mandats de négociation – qu’ils ont reçus des humains qui les programment. On peut facilement imaginer une interface dans laquelle l’humain précise le bien ou le service qu’il recherche, la pondération qu’il accorde à telle ou telle caractéristique, sa valeur de réserve, la valeur qu’il espère, son premier ancrage, etc. Grâce à la mise en réseau que permet Internet, cette interface ferait se rencontrer virtuellement des offreurs et des demandeurs, et identifierait en un éclair les transactions possibles compte tenu des contraintes renseignées. Bien sûr, Facebook prendrait x% au passage, plus une louche de données personnelles.

Je ne doute pas que certaines transactions plus complexes – avec plusieurs variables, l’incidence du temps, etc. – puissent à brève échéance être réalisées avec des dispositifs de ce type. Par exemple, des outils d’aide à la décision – et donc à la négociation d’une décision conjointe – peuvent sans doute être développés pour proposer les conclusions d’une réunion de copropriétaires, en invitant ces derniers à préciser, en amont, leurs préférences sur les questions à l’ordre du jour. Des algorithmes existent déjà pour optimiser, en fonction des préférences en présence, des problèmes d’allocation ou de répartition.

Mais négocier ne se résume pas à calculer des transactions. En négociation aussi, tout ce qui compte ne se mesure pas toujours, et tout ce qui se mesure ne compte pas forcément. La négociation a une nature profondément humaine : c’est une interaction au sens de Goffman30. Ce processus produit en lui-même quelque chose, indépendamment du résultat éventuellement négocié in fine. Ce processus est fait d’écoute, de parole, de reconnaissance, d’expression, de micro-mouvements qui retissent un lien – entre individus, ou entre les groupes que ceux-ci représentent. C’est pourquoi le temps est un adjuvant aussi important en négociation : la même concession, obtenue d’emblée ou bien arrachée à 4 h du matin, n’a pas le même goût ni pour celui qui la concède, ni pour celui qui l’obtient de haute lutte. La signature du traité de l’Élysée en 1963, qui scella la réconciliation franco-allemande, fut longuement préparée dès septembre 1958 par des discussions intimes entre le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, dans la demeure privée de celui-ci, La Boisserie, à Colombey-les-Deux-Eglises.

Première rencontre entre le général de Gaulle et le Chancelier Adenauer, à La Boisserie 14 septembre 1958

CT : Nous avons publié quelques articles sur cette négociation on line. Nous sommes attentifs à ces évolutions et curieux d’observer comment de petits litiges peuvent être résolus par des algorithmes, ou de constater que l’intelligence artificielle (l’IA), peut nous décharger de certaines négociations aussi épuisantes qu’irritantes avec les administrations et les entreprises de service lorsque surgit un désaccord entre leurs décisions et nos intérêts. Nos calculettes n’ont pas pour autant supprimé la nécessité de mettre en forme le raisonnement conduisant aux opérations de calcul en fonction de l’objectif que nous recherchons, pas plus que l’invention de l’ampoule électrique n’a supprimé le besoin de bougies quand celle-ci a grillé… Bref : ces algorithmes sont une aide supplémentaire à la prise de décision et nous aurions tort de faire la fine bouche ; mais ils amplifieront l’efficacité plus qu’ils ne remplaceront les méthodes de remue-méninges à plusieurs, où l’idée de l’un sert de tremplin à celle d’un autre et celle-ci, enrichie par un troisième participant, apparaît aux yeux de tous comme un scénario possible de résolution du problème qui, à la fois, les divise et les réunit.

AZ : Si l’on vous suit bien, la négociation, comme « art », existera toujours. Pourtant, dans plusieurs articles parus dans Négociations, certains chercheurs déplorent le manque de données quantitatives sur les négociations…

CT : Il est rare, dit Pascal, que les géomètres soient fins et les fins, géomètres… Les équations et le quantitatif peuvent envahir les processus de négociation : ils aideront à les rationaliser et à identifier de meilleures solutions, à l’issue de procédures algorithmiques ou par le traitement de big data. Mais l’art de la négociation subsistera, car il se fonde sur les passions humaines et l’intelligence des relations interindividuelles. Aucune équation ne modélisera correctement le sourire de votre interlocutrice, négociant au nom du parti réformé un traité de paix civile – comme dans le roman de Francis Walder, St-Germain ou la négociation – quand vous, négociant pour le compte du roi de France, lui aurez accordé le principe d’une quatrième ville où le culte protestant pourra se pratiquer, en récompense du brillant « coup » qu’elle vient d’opérer, même s’il le fut à votre détriment…

AZ : Notre incapacité de penser le long terme et d’imaginer des futurs désirables est ce que certains nomment une « crise du futur ». Or dans ce numéro d’Azimuts, nous appelons à la négociation des futurs, dès aujourd’hui. Par là, nous faisons du futur l’objet d’une négociation possible qui aurait d’une part pour objectifs de produire des visions communes de futurs désirables, et d’autre part d’obtenir des accords durables qui permettent de les concrétiser. Vous paraît-il absurde de chercher à négocier, à équilibrer les intérêts de chacun, à s’accorder sur un ensemble d’objectifs communs à atteindre, lorsque l’objet de la négociation est une virtualité (ici : le futur) ? Ou la négociation, parce qu’elle est toujours l’articulation d’un présent et d’une vision du futur construite et partagée par les différentes parties dans la négociation, est-elle toujours celle d’un futur, toujours celle du passage d’une virtualité à laquelle il s’agit de donner une réalité ou une consistance ?

CT : Les trois options proposées ici s’articulent : la négociation est une méthode de projection dans une futurity commune – le concept est celui de l’économiste institutionnaliste John Commons31 ; mais aussi la construction, laborieuse, de cette futurité, à partir d’intérêts et d’enjeux vécus au présent ; et l’accord négocié est la co-attestation qui engage les parties signataires à traduire dans un futur réel les promesses qu’elles se sont faites en se projetant dans un futur imaginé. Leur négociation est, en quelque sorte, un travail d’anticipation : elles débattent d’une situation à venir, chacune avec sa propre lecture de ce qu’il devrait être, et l’accord qu’elles scellent au présent, pour reprendre les termes de J. Commons, résulte de leur accord sur un futur possible. Commons indique ainsi que la causalité – ex. ce qui conduit des adversaires à contracter – ne réside pas dans le passé mais dans le futur32.

Vous avez donc raison : négocier, c’est donner consistance à une virtualité, celle-ci étant l’enjeu de la confrontation. Dire que des individus ont négocié et ont signé un accord, c’est indiquer qu’ils se sont accordés sur un futur, parmi différents états d’un monde futur possibles.

Poignée de main entre le leader nord-coréen Kim Jong-Un [à gauche] et le président sud-coréen Moon Jae-In sur la ligne de démarcation militaire entre leurs deux pays.