Works That Work. Des trucs qui fonctionnent

Peter Biľak

Propos recueillis par Daria Ayvazova et Gwenaël Fradin. Texte anglais établi par Ted Whang et traduit par Marc Monjou

Propos recueillis par Daria Ayvazova et Gwenaël Fradin. Texte anglais établi par Ted Whang et traduit par Marc Monjou

Works That Work nº 2, 3, 4, 5, détails de couvertures.

Azimuts : Avant de commencer Works That Work, vous avez fondé DotDotDot, un magazine « indépendant, auto-édité, after-work, et qui concernait le passé, le présent et le futur de la culture visuelle, et qui visait à « combler un vide dans les publications artistiques actuelles ». Quelles leçons avez-vous tirées de cette première expérience ?

Peter Biľak : WTW est très différent de DDD. Le format physique est comparable (17 × 24 cm), mais c’est là la seule similitude. Quand nous avons commencé DDD en 1999, la ressemblance de tous les magazines nous a étonnés, alors que tous les projets qu’on peut mener en tant que designer graphique sont différents, ce qui oblige à devenir pour un temps un expert de quelque chose de nouveau. Ce que nous avons tenté avec DDD était de réunir toute cette diversité en un magazine. Notre approche était basée sur une idée : que le design graphique n’existe pas vraiment, qu’il est une discipline fantôme, un genre de parasite qui s’accroche aux autres disciplines1.

WTW est différent. Il pousse la définition du design encore plus loin. C’est un magazine de design à l’attention des non-designers, et notre postulat de départ était que toute production humaine, qu’elle soit chère ou pas, produite en masse ou à échelle industrielle, qu’elle vienne du Bangladesh ou d’Italie, comprend toujours des éléments de design. Les gens pensent que le design apparaît principalement dans les écoles d’art, dans les musées ou dans ce genre d’endroit sophistiqué. Nous cherchons à montrer au contraire que le design une pratique inhérente à l’activité humaine, et nous nous intéressons à son impact et à ce qu’il peut apporter de différent aux utilisateurs. La plupart des magazines de design racontent aux designers des histoires de designers, alors que nous essayons de montrer en quoi le design peut vouloir dire quelque chose à quelqu’un comme ma mère, par exemple.

La manière dont nous racontons les histoires est elle-même différente. DDD a proposé beaucoup de bonnes choses mais l’editing n’était pas vraiment notre fort (je crois qu’il n’y a pas d’équivalent français pour ce mot, qui désigne le fait de travailler les textes pour les rendre praticables par le lecteur, et non pas seulement le fait de les publier). Trop de choses n’auraient pas dû être là, des choses que nous n’avons pas été capables de bien présenter. Aujourd’hui, chaque article de WTW fait l’objet d’une élaboration de six à huit mois, qui inclut non seulement le temps nécessaire à la recherche, à l’établissement des contenus, aux investigations de terrain et aux entretiens, mais aussi le travail qui consiste à rendre tout ceci présentable et intelligible à nos lecteurs. Auparavant, je n’avais pas conscience de ce que ce travail-là représente.

AZ : Vous avez confié qu’en commençant DDD, vous n’aviez pas idée de ce que le projet pourrait vous coûter en temps et en argent. Et dans votre introduction au premier numéro de WTW, vous avez insisté sur la dimension non commerciale du projet…

PB : Je ne me souviens pas de telles déclarations à propos de l’aspect non commercial. La grande différence entre les deux projets est qu’au départ, DDD était subventionné par l’État, alors que WTW ne bénéficie d’aucun soutien financier extérieur. C’est donc un projet complètement commercial, qui est à lui-même son propre soutien dans un monde commercial où, à la fin, il faut payer la note comme tout le monde. En fait, c’est l’une des rares publications que je connais où toutes les personnes impliquées sont rétribuées. Pour moi, le fait qu’il s’agit d’un projet de design financé par des gens qui y sont réellement intéressés est une grande fierté : le magazine ne pourrait pas exister si les gens ne le lisaient pas et ne payaient pas pour ça. Nous tenons à ce que les lecteurs ne soient pas seulement concernés par le texte mais aussi par l’opération dans son entier ; c’est pourquoi il est beaucoup question de ce qui se passe en coulisses, y compris du prix de revient et de la manière dont l’argent des lecteurs est utilisé.

AZ : Considérez-vous WTW comme un terrain de jeu pour vous, une manière de rafraîchir votre vision, de stimuler votre intérêt pour le champ du design graphique et de la typographie ? Et est-ce un moyen de promouvoir votre travail et de trouver de nouvelles collaborations ?

PB : Oui [Rires]. Comme dans n’importe quel projet, les motivations sont de plusieurs ordres. J’ai souvent été étiqueté comme un expert du dessin de caractères ; mais bien que j’adore travailler avec la typographie, l’idée d’être un expert de quoi que ce soit équivaudrait pour moi à réduire mon champ de vision, en connaissant toujours plus sur de moins en moins de choses, ce qui est contreproductif lorsque vous voulez que chaque nouveau projet soit unique et différent. WTW m’aide à m’échapper de ces labels et à ouvrir le champ de mes possibilités. C’est un travail passionnant car je m’intéresse vraiment à tous les sujets ; c’est donc un beau prétexte pour en apprendre plus sur la manière dont les choses fonctionnent.

AZ : On trouve sur Typotheque, le site web de votre studio, une section qui propose des entretiens, de petits essais, une veille typographique, etc., écrits soit par des contributeurs internationaux, soit par vous-même. Pourquoi avoir relégué l’univers du design graphique et du dessin de caractères de WTW ?

PB : Je n’exclus aucune matière a priori, mais WTW concerne l’incidence du design sur la vie des gens, chose difficile à mesurer dans le cas de la typographie. C’est pourquoi nous essayons de proposer des histoires dont on n’a jamais entendu parler. Et dans le cas du design graphique, la tâche n’est pas toujours facile. Dans le numéro six, on trouvera un article à propos de l’un des rares projets typographiques éligibles au prix Nobel de la paix.

AZ : Chaque livraison commence avec les « Artefacts » d’Anne Miltenburg qui sont des micro-articles présentant « ceux qui dans le monde donnent corps de manière ingénieuse à des idées pour résoudre des problèmes petits ou grands ». Comment cette section s’articule-t-elle avec le reste de la revue ? Et en quoi la collaboration avec Anne Miltenburg exprime-t-elle votre conception du design ?

PB : C’est l’une des intentions de WTW que de s’ouvrir à des contributeurs extérieurs. Nous avons simplement constitué un comité éditorial2, pour éviter de restreindre le magazine aux limites de mes seuls centres d’intérêt ou à mes seules expériences. Anne Miltenburg notamment, travaille dans le monde entier ; après s’être rendue en Arabie Saoudite, elle est en ce moment au Kenya et sera bientôt aux États-Unis. Elle est la personne idéale pour débusquer des idées pour la section « Artefacts ».

AZ : WTW paraît au printemps et à l’automne et, à l’exception de la section « Artefacts », chaque numéro s’organise autour d’un thème. Comment procédez-vous pour rassembler les contenus ? Et comment êtes-vous parvenu à décider de ce rythme de parution ?

PB : La question du calendrier de publication est la plus facile : il nous serait tout simplement impossible de publier plus de deux numéros par an. L’essentiel de mes activités se partage entre le studio et l’enseignement. WTW est donc l’un de mes projets satellites. S’il devait ne paraître qu’une fois par an, il ne s’agirait plus vraiment d’un magazine et les gens l’oublieraient. Le rythme semestriel est confortable, spécialement quand on sait tout ce qu’il y a à lire par ailleurs. Je suis abonné à National Geographic qui est un mensuel, et il arrive souvent qu’un nouveau numéro arrive avant que j’ai pu achever le premier, ce qui me fait ressentir une certaine culpabilité, comme s’il m’était défendu de commencer le nouveau avant d’avoir terminé de lire l’ancien.

Concernant le thème, les deux premiers numéros avaient fonctionné différemment ; mais maintenant nous essayons en effet d’organiser chaque livraison autour d’un seul sujet, ce qui permet facilement aux lecteurs de savoir ce qu’ils achètent et qui nous aide aussi à définir les contenus. Par exemple, lorsque nous préparions le cinquième numéro, nous venions juste de recevoir deux articles différents à propos de la légalité et de ce qui arrive lorsqu’on enfreint les règles et les lois. J’ai donc suggéré à nos contributeurs indépendants l’idée de travailler sur ce thème et ils ont à leur tour proposé des contenus susceptibles de le nourrir. Parmi eux, l’une voyageait aux Philippines et nous avons discuté ensemble à propos de ce qu’elle pourrait chercher à ce sujet, et l’une des dix idées que nous avions était de travailler sur la contrefaçon des documents commerciaux. Aussi avons-nous décidé d’acheter un faux prix Pulitzer pour notre magazine et d’en raconter l’histoire, pour mettre à l’épreuve la foi que les gens peuvent porter dans un bout de papier. Lorsque vous lisez l’article, vous avez vraiment l’impression que l’auteur écrivait là-bas, sur place, loin du confort de son bureau. Nous aimons cette authenticité.

Works That Work nº 3, 4, 5, détails.

AZ : Comment choisissez-vous les contributeurs ? Leur laissez-vous carte blanche ?

PB : Les choses s’imposent parfois d’elles-mêmes, ou nous recevons une proposition par mail, qui nous semble intéressante. Mais il arrive aussi que les choses ne fonctionnent pas. D’autre fois, nous avons l’intuition d’une question et nous cherchons la personne qui convient pour écrire à son sujet. Par exemple, dans le numéro 3, on trouve un article sur la plus vieille entreprise du monde – qui existe depuis 1400 ans. J’en avais connaissance depuis longtemps et je voulais en faire un article. Le premier défi a été de trouver le bon auteur, capable de lire le japonais et de parler avec les bons interlocuteurs, et qui puisse aussi écrire en anglais. L’équation était difficile à résoudre, à tel point que nous avons finalement opté pour deux personnes différentes : un chercheur japonnais qui a conduit toute l’enquête et tous les entretiens, et un chercheur non-Japonais résidant au Japon, capable d’écrire en langue anglaise. Nous avons par ailleurs été aidés par un rédacteur qui a contrôlé la correction de la traduction, et par un photographe. Autre exemple dans le même numéro : un article à propos d’un Indien qui a inventé un procédé pour fabriquer des serviettes hygiéniques. Pour pouvoir restituer au mieux les choses telles qu’elles sont, l’auteur devait être capable d’échanger dans leur langue avec les femmes du pays. Pour des raisons culturelles, il fallait que ce soit une femme car les paysannes indiennes ne se seraient jamais ouvertes de ce sujet à un homme. Il n’a pas été facile de trouver une journaliste capable de parler trois langues de l’Inde du Sud ; cela nous a pris presque une année. Mais ça en valait la peinecar finalement, l’article se lit très bien.

AZ : Vous dites que parfois, les choses ne fonctionnent pas. Voulez-vous dire qu’il vous arrive de refuser des articles même après qu’ils ont été écrits ?

PB : Ça peut arriver en effet. Et en ce cas, l’auteur est défrayé à 30 % car nous estimons que tout travail mérite un salaire. En fait, je crois que si les auteurs travaillaient pour nous gracieusement, je me sentirais obligé de publier leurs articles même s’il ne convenaient pas. Donc, en plus d’être juste, le principe de la rétribution des articles rend les choses vraiment plus faciles.

AZ : Ces frais représentent-ils une grande partie de votre budget ?

PB : Non, ils sont plutôt rares. La plupart du temps, ce n’est pas que les articles sont mauvais en soi, mais plutôt qu’ils demandent plus de temps pour arriver à maturité, ou qu’ils n’entrent pas dans l’espace dont nous disposons, ou encore que nous jugeons qu’ils trouveront une meilleure place dans un numéro à venir.

AZ : On remarque que les images tiennent une place importante dans WTW, peut-être autant que les textes ; et chaque numéro propose plusieurs contributions uniquement photographiques. Pourquoi accorder tant d’importance aux images ?

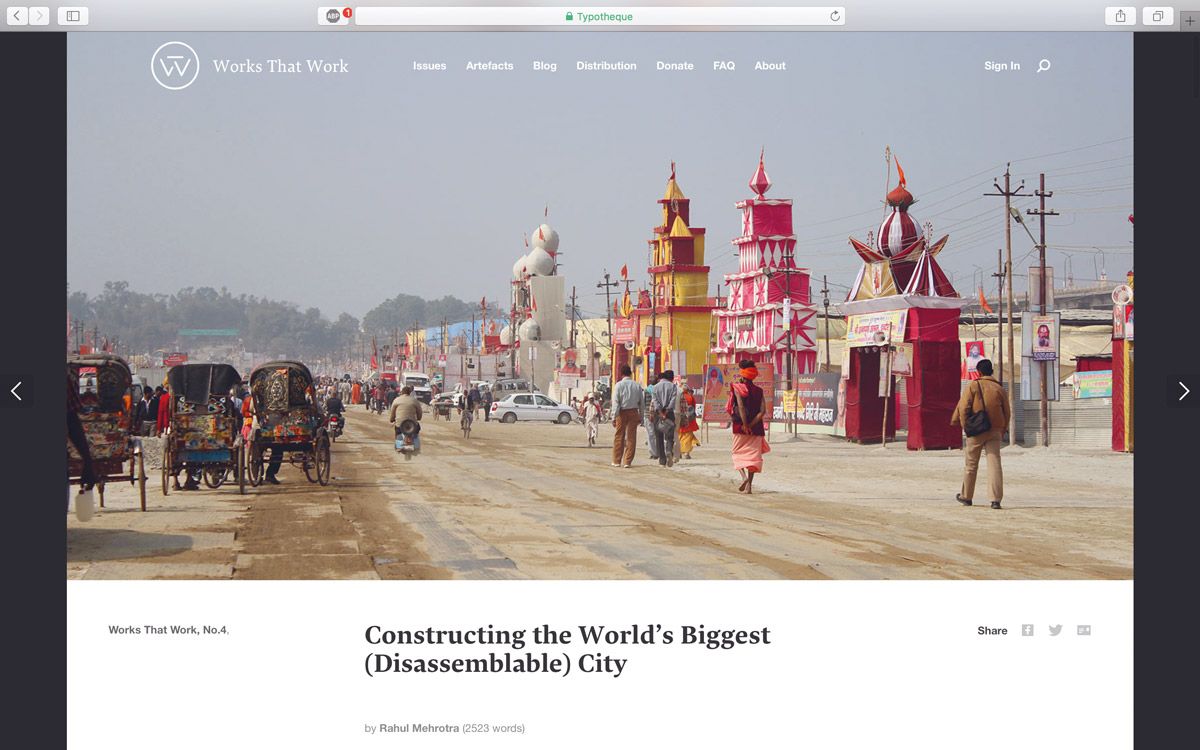

PB : Nous en avons parlé tout à l’heure à propos d’Azimuts : quand le format est réduit, il est très difficile de travailler les images. C’est possible dans certains cas, mais il est tout de même plus simple de donner des images fortes, en pleine page, qui fonctionnent comme des éléments à part entière de l’histoire en question. Il est bien de pouvoir donner à certaines images toute la place qu’elles méritent, comme c’est le cas dans les six pages consacrées au « design de montagnes » dans WTW nº 3. Là, de toute évidence, montrer les montagnes était la meilleure option. Dans WTW nº 4, nous voulions rendre compte de la plus grande ville éphémère du monde, où 30 millions de personnes convergent pour se rendre au pèlerinage de Khumbh Mela, en Inde. Si vous n’aviez que le texte, vous vous feriez une idée, mais saisiriez-vous ce que représente la réunion de 30 millions de personnes au même endroit et en une fois ? Là encore donc, il était évident que la narration visuelle devait s’imposer pour pouvoir raconter cette histoire. Nous avons recherché des images satellites du site et nous avons utilisé des clichés avant et après, pour montrer comment en seulement quatre semaines, un plateau désert peut devenir une mégapole. Si nous avions montré les gens depuis le sol, le contexte aurait manqué. Donc nous sommes partis de l’espace et avons zoomé jusqu’à ce que les masses de gens soient perceptibles et qu’on puisse enfin distinguer les personnes elles-mêmes.

J’ai l’habitude d’écrire moi-même les légendes, qui sont agencées de telle sorte qu’elles produisent une histoire parallèle. Si vous négligez le texte principal et ne lisez que les légendes, vous pouvez tout de même saisir le sujet de l’article. C’est ce qui se passe aussi avec les citations en exergue qui sont là pour mettre le lecteur en appétit et pour lui donner une indication quant à ce qui est susceptible de l’intéresser. Ces trois niveaux nous servent à présenter les articles à nos lecteurs, car nous savons bien qu’ils ne liront pas tous chaque numéro de bout en bout. Chacun a tant à faire (concert ce soir, fête demain, sans oublier le travail, etc.), que le soin qu’on accorde à l’attention du lecteur est vraiment primordial. C’est pourquoi nous lançons ce genre de petites invitations, comme pour dire « Voilà quelque chose qui devrait vraiment vous plaire ! », et qui sont autant de fragments d’information. Et bien sûr, les images sont les invitations les plus directes ; voilà pourquoi nous les prenons tellement au sérieux.

AZ : Dans WTW, les articles sont assez courts (entre 1200 et 2000 mots). Comment avez-vous défini cette longueur ?

PB : Nous n’imposons pas de longueur pour les articles, pas plus qu’un format pour les photos. Quand il s’agit de raconter une histoire, nous ne commençons jamais par compter le nombre de mots, mais par ce qu’il y a à dire. Je pense néanmoins qu’en deçà de 1000 mots – qui est le format de nos articles les plus courts – il est difficile de délivrer un contenu substantiel. Le papier le plus long que nous avons publié est sans doute l’article sur Sarajevo, qui doit se situer autour de 4000 mots. Je me souviens que lorsque j’ai abordé la question du format avec l’auteur, je lui avais proposé de partir sur la base de 1500 mots et de voir… Il m’a appelé de Sarajevo et m’a dit : « Il y a tant de choses que j’ai besoin de trois fois plus de place » ; je lui ai répondu qu’il n’avait qu’à faire aussi long qu’il lui semblait nécessaire. De quatre pages programmées initialement, nous sommes arrivés à douze. Donc la longueur se décide à partir de la nature de l’article lui-même.

AZ : Mais à la fin, il faut tenir dans un nombre de pages déterminé…

PB : Le nombre de pages n’est pas vraiment fixé. Je crois que le premier numéro était le plus petit, avec 80 pages, et que le numéro 5 était le plus épais, avec 96 pages. En fait, la contrainte majeure, c’est le poids de la revue. Un numéro ne doit pas dépasser 250 grammes, enveloppe comprise, parce qu’au-delà, le coût de l’expédition double ou triple et peut entraîner un surcoût de dix euros, ce qui nous tuerait ! Donc, si nous voulons plus de pages, il faut inventer, choisir un grammage moindre pour le papier, etc.

AZ : L’équipe éditoriale de WTW, constituée d’un secrétaire de rédaction et de vous-même, est assez restreinte, bien que les contributeurs soient nombreux et qu’ils changent à chaque livraison. Quel est précisément votre niveau d’implication dans l’écriture, dans l’établissement des textes ou dans leur révision ?

PB : Je suis très impliqué. J’attends de chaque contenu qu’il me convainque vraiment. Pour tous les articles, nous estimons si ce dont nous disposons est suffisant pour raconter une histoire qui tient le coup, si l’auteur pressenti est le bon, ce qui parfois est assez délicat à déterminer. Mon travail se situe au niveau des idées générales, mais avec la précision du détail. Le travail de Ted Whang – notre secrétaire de rédaction – est essentiel pour transformer le matériau que nous recevons en articles publiables ; et par sa longueur, sa langue ou sa structure, il arrive que ce matériau soit très différent de l’article qui finit par être publié. Recevoir le texte d’un auteur n’est pas encore disposer d’un article publiable ; et les bons auteurs sont habitués à ce que leurs textes fassent l’objet d’une élaboration par l’éditeur. Même lorsque vous travaillez avec des auteurs ou avec des journalistes renommés, il arrive qu’ils livrent un matériau brut qui appelle un traitement et un soin considérables. Nous procédons par ailleurs à un contrôle systématique des faits pour assurer que tout ce que nous publions dans WTW est bien correct. Je suis vraiment heureux que Ted Whang accomplisse la plus grande part de ce travail, qui peut prendre beaucoup de temps. Nous avons aussi Johanna Robinson, notre relectrice anglaise, qui garantit la qualité orthographique et grammaticale de nos textes, qui sont publiés en anglais.

AZ : Dans l’article « Print and Digital » publié sur le blog de WTW, vous expliquez le choix de publier la revue en version imprimée et en numérique. Vous écrivez : « La version imprimée est parfaite pour la lecture au long cours, la qualité sensible du support papier est plus engageante et le rendu des photos est bien meilleur sur le papier. D’un autre côté, les contenus numériques peuvent être indexés, ils permettent des recherches et sont accessibles de plusieurs manières ». Avez-vous dès le début imaginé WTW pour exister en papier et en numérique, ou une version a-t-elle apparu en premier ?

PB : Quand Stuart Bailey et moi avions commencé DDD en 19983, nous avions longuement débattu pour savoir si la revue devait être imprimée ou exister seulement en version numérique. Puis nous avions opté pour l’imprimé. Aujourd’hui, j’ai perdu la plupart des numéros, et bien que j’aie conservé les fichiers numériques, il m’est matériellement impossible d’y accéder car ils sont sur des disques Zip qui requièrent des connexions SCSI… Quinze ans après, le matériel est obsolète. Je trouve incroyable d’avoir passé autant de temps sur ce projet et de ne pas pouvoir aujourd’hui accéder à mes propres fichiers ! L’une des ambitions de WTW est de proposer un contenu qui puisse rester pertinent pendant longtemps. Donc la combinaison du papier et du numérique ont fait partie du projet depuis le début.

Works That Work sur navigateur Internet, nº 4

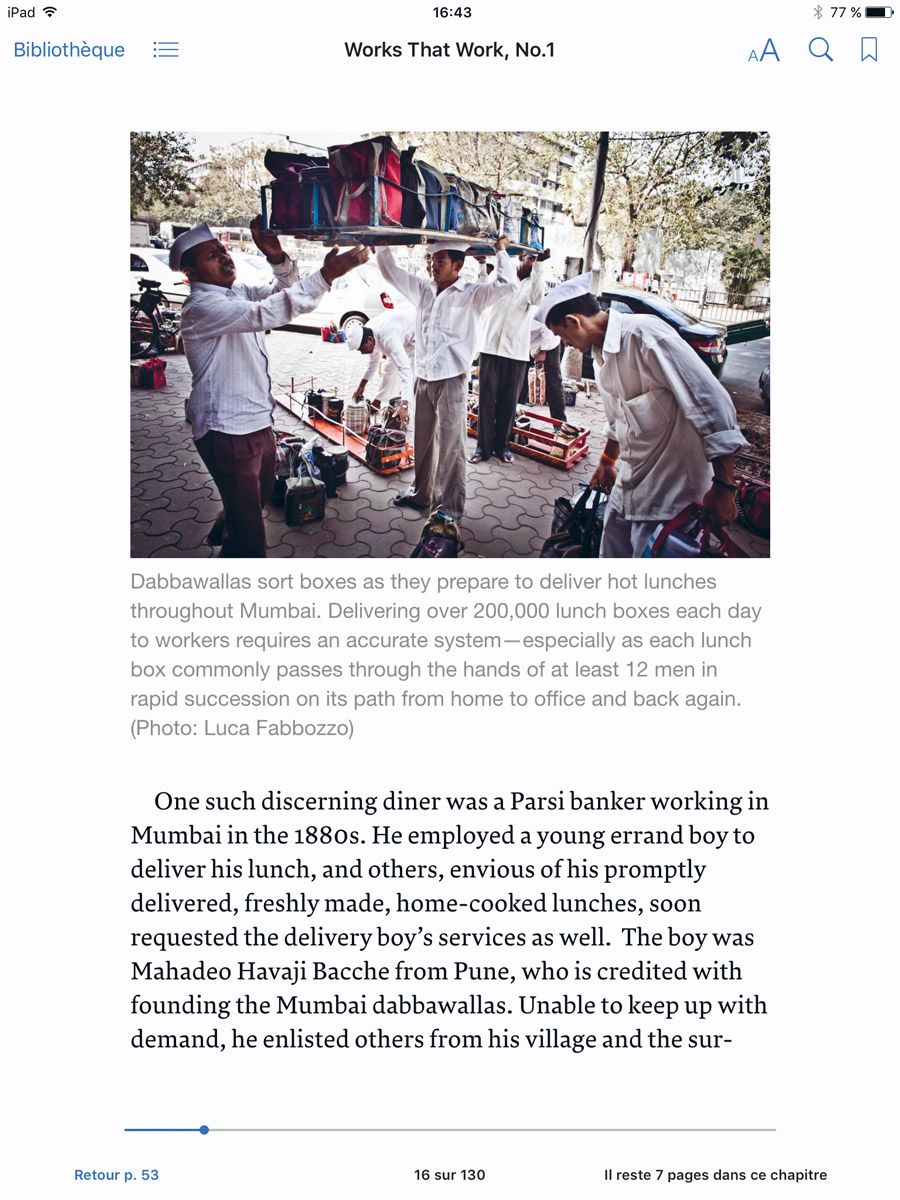

Works That Work en lecture verticale sur iPad et iPhone, nº 1

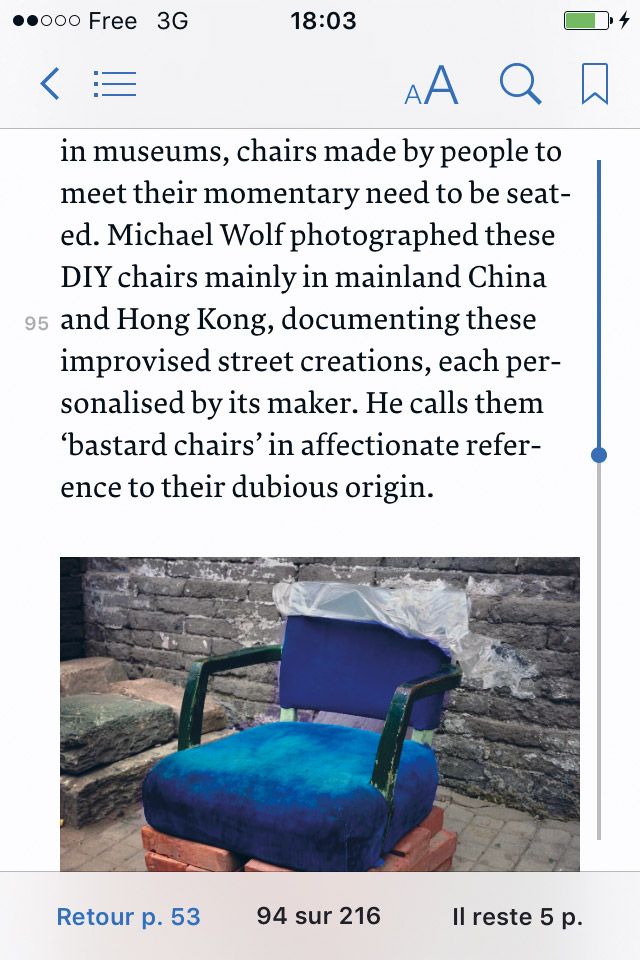

Works That Work en lecture verticale sur ePub, nº 1

Nous nous sommes beaucoup investis dans le développement de notre propre plate-forme de publication, un système collaboratif en ligne plutôt complexe, qui nous permet de travailler en même temps le numérique et l’imprimé. L’intégralité des contenus y est stockée de sorte que tout le monde travaille toujours sur la même version, ce qui dispense de l’envoi des fichiers par e-mail et qui évite tous conflits de versions. Le système suit tous les fichiers et fait état de toutes les modifications et de tous les commentaires. Il nous permet aussi d’allouer des propriétés aux contenus sur lesquels nous travaillons (« texte courant » ; « exergue » ; légende de la photo nº 16 », etc.). Lorsque la base de données est complète et hiérarchisée, l’ensemble peut être exporté vers les différents formats : feuille de style InDesign, feuille de style CSS, ou autre. Nous pouvons aussi diriger certains éléments vers le site web et non vers la version imprimée, ou spécifier que la version allégée d’un article sera publiée dans le numéro imprimé et que la version intégrale sera exclusivement disponible en ligne. En somme, ce dispositif nous dispense de consacrer plus d’énergie aux questions techniques qu’au contenu lui-même, tout en permettant à chacun de pouvoir obtenir le contenu dans le format de son choix. Si vous êtes plutôt attiré par l’expérience tactile qu’offre le magazine papier, vous pouvez l’avoir. Si vous avez besoin de rechercher une information particulière ou de procéder à une requête par champ, par localisation géographique par exemple, le système le permet aussi. Et si vous voulez partager des contenus avec vos amis, il y a pour chaque article une URL qui le facilite. Nous essayons autant que possible de faire fusionner l’imprimé et le numérique, pour pouvoir tirer le meilleur de ces deux univers.

AZ : Dans un article que vous avez publié en février 2013 (« And it’s here ! » 4), vous expliquez qu’« il y avait la place sur le marché des revues pour un périodique à destination non seulement des designers mais aussi du public en général ». Connaissez-vous les lecteurs de WTW ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Quels sont leurs centres d’intérêt ?

PB : Pour DDD, nous travaillions avec des réseaux de distribution américain et espagnol ; donc le magazine n’était jamais disponible en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’ouest. Je suis content que grâce à son réseau social de distribution, WTW parvienne jusqu’à des endroits assez inhabituels ; les lecteurs participent à la mise à disposition du magazine auprès de ceux qui souhaitent le lire. On peut donc trouver le magazine non seulement en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, mais encore dans de nombreux pays d’Amérique du Sud, ce qui explique que nous avons mis à l’essai une version en espagnol. Il est vendu aussi en Inde, en Russie, autant de pays qu’un réseau de distribution ordinaire aurait négligés. Il y a quelques semaines, j’ai même expédié un colis en Iran. Je ne sais pas si c’est légal, mais il y a là-bas des gens qui veulent lire la revue, et nous réfléchissons à des moyens pour la leur faire parvenir. Je trouve très stimulant le fait de considérer ce genre d’endroit, non seulement dans les contenus, mais aussi dans le processus de distribution. Donc notre lectorat est très divers. L’étude que nous avons menée montre que la plupart de nos abonnés sont designers, architectes et ingénieurs, mais notre communauté inclut aussi des gens venant de tous horizons professionnels. Il y a même une écurie de cyclistes. J’aime bien rapporter cette anecdote de la femme d’un designer graphique, qui est médecin, qui avait lu le numéro que son mari avait commandé pour lui-même. Il m’a écrit : « Ma femme m’a piqué mon exemplaire donc je souhaite en commander un autre ». Dans la mesure où nous réuissirions à rendre accessible le design à tout le monde et à montrer son incidence sur la vie de tous les jours, il est difficile d’imaginer qui ne voudrait pas le lire.

AZ : Selon l’un des posts publiés sur le site web de WTW, l’une des premières choses sur lesquelles vous avez travaillé est le Lava, le caractère du magazine. Vous avez dit aussi que vous souhaitiez qu’il devienne le marqueur de WTW sur tous les médiums. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce propos ?

PB : Quoique nous accordions une grande importance aux images, il y a beaucoup de texte dans WTW. Donc en matière de design, on ne peut pas dire que WTW soit un feu d’artifice visuel ; le magazine est plutôt sobre et ressemble assez à un livre. C’est à dessein que j’ai choisi Susana Carvalho and Kai Bernau (de l’atelier Carvalho Bernau), qui sont deux designers graphiques spécialisés dans l’édition de livres, plutôt que des designers de magazines. Et j’ai essayé de me conduire en bon client vis-à-vis d’eux, en leur laissant la plus grande liberté. Le cahier des charges était donc assez réduit (par exemple le poids maximum de 250 grammes évoqué plus haut). La question du caractère typographique a constitué l’une de ces rares contraintes, puisque le magazine est disponible en version imprimée, en ebook et en ligne. Il est donc susceptible d’être lu tantôt sur smartphone, tantôt sur tablette, tantôt encore sur le navigateur d’un ordinateur, ou encore sur d’autres écrans. Le format et le contexte sont donc variables ; la seule constante, c’est le caractère typographique. Au départ, nos designers ont été surpris que je leur impose d’utiliser le Lava, mais finalement, ils s’y sont faits et ils l’aiment bien. Ils me disent qu’il rend leur travail plus facile dans la mesure où ils savent comment il se comporte.

AZ : Prenez-vous part aux décisions relatives au design de la revue ?

PB : Lorsque je vois quelque chose, j’en parle avec les designers. Mais je ne m’occupe pas du détail ni n’impose aucune directive quant à l’apparence de la revue. Il nous arrive parfois de discuter en particulier de telle image, ou pour savoir si telle approche est la meilleure, mais en général, Susana Carvalho et Kai Bernau tombent juste dès le premier essai. Les plus grandes discussions concernent toujours la couverture. Les couvertures, ce n’est jamais facile.

AZ : Vous qui êtes designer, pourquoi et comment avez-vous pu choisir de déléguer ce travail ?

PB : D’abord, je ne crois pas que j’aurais pu bien faire les choses, faute de temps. Du temps de DDD, je passais six mois à préparer le contenu, après quoi Stuart Bailey et moi sacrifions deux nuits folles au design de la revue. Pour WTW, je ne souhaitais pas travailler de la même manière ; je voulais que les choses soient faites sérieusement par quelqu’un qui aurait le temps de se consacrer au projet. Et j’avoue que, très souvent, Susana Carvalho et Kai Bernau ont des idées bien meilleures que les miennes ; ils me surprennent avec des choses que je n’aurais jamais imaginées. Je suis très satisfait de leur travail ; et en même temps, en créant les conditions pour que la revue existe, j’ai l’impression de participer à son design, mais à un niveau différent.

AZ : Dans un article paru dans Graphisme en France5, vous comparez la diffusion de WTW au commerce des épices de l’Indonésie vers l’Europe. Y a-t-il d’autres champs ou d’autres entreprises qui ont inspiré ou influencé votre modèle de diffusion ?

PB : Il était clair depuis le début que WTW devait être un magazine fait pour ses lecteurs. Ce point peut paraître très évident, mais en réalité, lorsque vous vous rendez dans un kiosque, vous voyez bien qu’aucun des magazines qui s’y trouvent – comme Vogue, Cosmopolitan, etc. – n’est fait pour les lecteurs. Ce sont plutôt des outils faits pour que les annonceurs touchent leurs cibles. Je m’explique : un numéro de Vogue coûte 5,95 euros, mais ce n’est évidemment pas son coût de revient. Les coûts de production, qui sont bien plus élevés que le prix affiché, sont couverts par la publicité ; c’est pourquoi la plupart des magazines font figurer davantage de publicité que de contenu éditorial. Et vu que ces magazines dépendent de leurs ventes, non pas pour couvrir les frais de production mais pour attirer les annonceurs qui paient ces frais, il s’ensuit que seuls les articles qui plaisent aux annonceurs sont publiés. En somme, ils s’adressent plus aux annonceurs qu’aux lecteurs eux-mêmes, qui sont relégués au rang de variables socio-démographiques. Avec WTW, c’est exactement le contraire : nous avons voulu réduire l’espace laissé à la publicité à 5 % de l’espace disponible dans le magazine, et tout le reste est assumé par les lecteurs eux-mêmes. Il s’agit donc d’un compromis puisque le magazine est un peu plus cher, mais en retour, ce pour quoi vous payez est une expérience imaginée pour le lecteur et non pas pour les annonceurs publicitaires.

L’un des biais qui nous permettent de conserver un prix de vente assez bas est de court-circuiter les canaux ordinaires de distribution en trouvant le chemin le plus court entre le magazine et ses lecteurs. Les ventes en ligne sont les plus avantageuses car nous récupérons l’intégralité du prix d’achat ; mais il est important de pouvoir aussi se procurer le magazine imprimé en librairie ou en boutique, ce qui permet d’étendre le cercle de nos lecteurs. C’est pourquoi nous avons créé notre propre réseau social de distribution, qui incite nos lecteurs à promouvoir eux-mêmes le magazine dans les lieux qu’ils aiment bien fréquenter. À côté de ça, nous recourons à un distributeur, mais de manière très limitée. La distribution par notre réseau social fait que le magazine est disponible dans des endroits que la distribution classique ne pourrait jamais atteindre. Je ne pense pas que nous soyons les seuls à mettre en œuvre ce genre de méthode, mais je n’ai pas réussi à trouver d’autres exemples précis. Certains magazines nous ont demandé s’ils pouvaient utiliser l’idée pour eux-mêmes et ma réponse a toujours été celle-ci : « Allez-y ! Mais rien ne dit que ça marchera pour vous », car le mode de distribution est lié à ce qu’on fait ; il est inséparable de l’identité du magazine. Quoi qu’il en soit, ce mode de distribution est une application concrète des principes qui sous-tendent WTW: s’il nous arrive d’en rendre compte dans la revue elle-même, c’est pour être transparent et pour que nos lecteurs se sentent concernés par ces opérations courantes, mais aussi – comme je le disais tout à l’heure – parce que c’est un autre exemple de design.

Cf. M. Monjou, « La recherche en design et sa publicité », Azimuts, nº 40–41, p. 53–62. ↩

Cf. Azimuts, nº 40–41, p. 241–246. ↩

worksthatwork.com/blog/wtw1 ↩

Peter Biľak, « Méthode de distribution, Les caractères numériques sur le marché mondial », Graphisme en France, Typographie, 2009–2010, p. 22–27. ↩