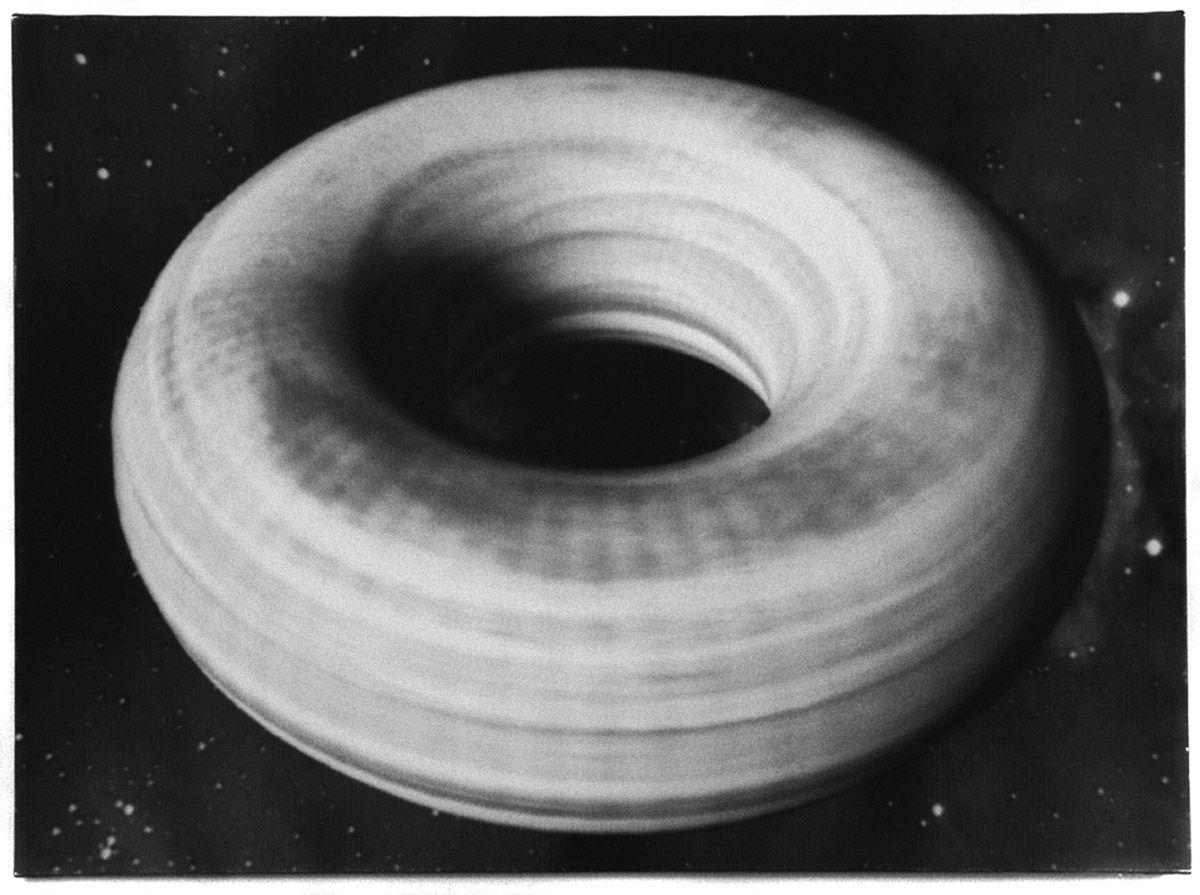

Alain Jacquet, Jupiter Donut, 1995.

Les équivoques de la recherche

En France et plus généralement dans le monde francophone, la recherche en design peine à exister. C’est là un euphémisme. Cette difficulté peut s’expliquer de plusieurs manières : par l’équivoque des définitions de l’activité de recherche, dont on a pu croire – non sans abus et confusion – qu’elle est consubstantielle à tout processus créatif ; par l’instabilité disciplinaire du design lui-même ; ou encore par les modes complexes d’organisation de l’enseignement des arts en France, chacune de ces quelques raisons se combinant avec les autres.

Ceux d’entre nous qui, à cause des nécessités de leur métier de designer, de professeur ou de chercheur, ont un peu réfléchi au problème, savent combien la notion de recherche est équivoque dans leur champ. Lassés, irrités, d’aucuns ont fini même par renoncer à la saisir, refusant avec plus ou moins d’aigreur de passer plus de temps encore à lever l’ambiguité1. Les plus excédés regretteront peut-être un jour d’avoir jeté le bébé avec l’eau du bain. En fait, cette équivoque est d’autant plus grande que l’on néglige, en les écrasant, les divers plans où la recherche peut faire sens. Citons-en deux au moins, qui peuvent s’enchâsser l’un dans l’autre : le premier, correspond à ce que décrit la définition la plus usuelle de la recherche, celle qu’on trouvera par exemple dans tout dictionnaire de langue. L’une des fonctions de la langue étant de stabiliser a minima les catégories que nous manipulons tous pour commencer à nous comprendre les uns les autres indépendamment de toute situation particulière (sauf celle du partage de cette langue), ce premier plan est évidemment le plus général et le moins fin. Mais pour être assez imprécis, il n’en est pas moins efficient. Premièrement donc – même si la généralité de la définition usuelle confine à la tautologie – disons que la recherche décrit tout processus qui vise une découverte2. En un sens, et sans s’obliger à accorder trop d’importance à l’étymologie, on pourrait être tenté de dire même que la recherche relève du problème de la vérité3.

Quant à l’autre plan, déjà moins général et mieux situé, il concerne la recherche comme institution, le mot recherche désignant alors un champ avec ses enjeux et ses objets propres, ses lois – tacites et expresses, ses codes, ses acteurs, ses statuts et ses rôles, ses valeurs, ses critères d’acceptabilité, ses dominants, ses prétendants, ses luttes, etc., bref, un petit cosmos certes sous-tendu par les questions de découverte mais auxquelles il serait imprudent de le réduire. – Pour s’en convaincre, on pourra lire ou relire le « portrait d’un biologiste en capitaliste sauvage » dressé par Bruno Latour dans ses Petites leçons de sociologie des sciences, où les passions supposées de la recherche (curiosité intellectuelle, soif de avoir) sont présentées comme l’expression froide d’une quête de capital social4.

La recherche est donc prioritairement régie par deux logiques, l’une générique et l’autre plus spécifique, celle de la découverte et celle de l’ordre, dont on peut présumer qu’elles posent quelques problèmes de compatibilité lorsqu’il s’agit de les faire coexister dans le domaine de la création, auquel le design ne saurait évidemment se soustraire. L’équivoque pointée plus haut concernant la recherche en design semble donc tenir d’abord à une sorte d’homonymie dont l’origine se comprend aisément, mais qui finit par désigner de manière fautive des réalités bien différentes. À cause de la nature de son travail, qui l’oblige à se mettre en quête de la forme à laquelle il veut donner corps, on peut bien admettre que le designer est un chercheur au premier sens du terme5. Il l’est au sens général et lâche, et par défaut, comme peuvent l’être le prospecteur, le chasseur et son chien, le médecin généraliste, le mécano qui cherche la panne, comme l’ingénieur devant son problème technique, comme l’indien ou le détective (cf. dans ces pages l’article de Max Caisson6). Le reconnaître n’affecte en rien la spécificité bien évidente de la pratique du design. Mais quoi qu’il en soit de la réduction qu’opèrent ces analogies, il reste que le designer n’est certainement pas un chercheur au second sens, celui de l’institution, sauf à en accepter le régime draconien (j’y reviendrai plus tard).

Discipline et objectivation

L’instabilité disciplinaire du design constitue une autre raison capable d’expliquer pourquoi la recherche en design peine tant à s’affirmer dans le monde francophone. Ce sont sans doute l’enseignement du design et l’édification académique qui s’en est suivie qui ont engendré la nécessité de penser le design comme discipline – et à ce titre, bien que le design se définisse plutôt comme un projet de création et d’imagination du monde, la discipline relève davantage du régime de l’ordre que de celui de la découverte. Historiquement, le design a d’abord été une pratique non disciplinaire. Et dans une certaine mesure, il continue de l’être : aujourd’hui encore, du point de vue des praticiens – c’est-à-dire du point de vue du ou des métiers du design que les milieux académiques ne peuvent pas complètement ignorer – les questions disciplinaires sont souvent jugées non-pertinentes car elles définissent et interrogent le design depuis des lieux et au moyen de concepts souvent trop éloignés des contingences de la pratique7. Ceci ne peut pourtant pas signifier que toute pratique est par nature étrangère aux questions disciplinaires : la médecine par exemple, le droit et même les diverses divisions du savoir scientifique peuvent sans conteste être considérées comme des disciplines quoiqu’on puisse les voir aussi comme autant de pratiques. Par ailleurs, l’affirmation pour le design de limites de champ et d’une spécificité disciplinaire (design vs architecture/design vs urbanisme/design vs technologie, etc.) peut se révéler nécessaire pour justifier une pratique professionnelle et la situer parmi les diverses compétences (concurrentes ou associées) mobilisables dans le projet.

Le recours à la discipline, comme le rappelle justement J.-L. Fabiani8, intervient au moment où s’impose de régler la relation à l’élève, au discipulus. Sous une forme ou sous une autre, et avant même les questions de constitution disciplinaire – lesquelles ressortissent plutôt à l’épistémologie –, la discipline engage l’institution scolaire, elle-même toujours inscrite dans un projet plus vaste : projet social et/ou économique, projet culturel, politique, etc.9 Quoi qu’il puisse en être de la nature de ce projet général, il est évident que l’organisation de l’enseignement suppose a minima i) un accord quant à la circonscription plus ou moins précise d’un champ disciplinaire : le sujet, la matière, l’objet, bref, ce dont on parle en design… et ce dont on ne parle pas, et ii) une somme de prédicats, un corpus de « savoirs » suffisamment objectivés pour être transmis en situation d’apprentissage, bref, ce qu’on dit et peut dire du design à l’école. Les deux conditions sont liées, puisque la somme des connaissances disponibles, nécessaires et saisissables par un élève designer est immédiatement relative à l’empan de la discipline.

Il existe une littérature abondante touchant le problème des limites du design en tant que discipline. Dans ce volume, les articles de Nigel Cross, Craig Bremner & Paul Rodgers, Nigan Bayazit, Robin Kinross et Victor Margolin donnent un premier aperçu des débats10. L’une des questions cardinales (et pourtant non-résolue) est celle de l’intégrité disciplinaire du design qu’expriment notamment toutes les prises de position quant à la prétendue « interdisciplinarité » naturelle au design. Pour G. Gemser et al. par exemple, l’interdisciplinarité semble être un donné qui échappe à la discussion11. J’ai essayé de montrer ailleurs12 que l’interdisciplinarité relève au contraire d’un funeste préjugé : affirmer l’interdisciplinarité du design revient en effet à affirmer sa vacuité13 et par suite sa dépendance à l’égard des disciplines constituées qu’il serait prudent, à ce moment précis de la brève histoire de la recherche en design, de considérer sinon comme des prédateurs, du moins comme des concurrents. L’un des périls évidents auquel conduit le modèle interdisciplinaire est l’annexion du design par les autres disciplines. C’est le sens de la mise en garde proférée par Nigel Cross lorsqu’il invite les designers à affirmer une culture de champ propre au design14. Promouvoir l’interdisciplinarité du design, c’est lui faire courir le risquer d’adopter le modèle de la forme vide qui attendrait de recevoir sa constitution de l’extérieur, par envahissement. Selon Nigel Cross, parce qu’il présente une spécificité irréductible, le design doit au contraire développer ses propres concepts et ses propres méthodes pour éviter l’écueil de l’acculturation15. S’agissant de la recherche, le risque est d’autant plus grand que les disciplines prétendantes (sciences de gestion ou management, sémiotique, sciences de l’ingénieur, esthétique, philosophie, histoire, anthropologie, etc.), toutes constituées sur les plans institutionnel et épistémique, sont rompues aux logiques de la recherche académique.

Ces prises de position concernant la souveraineté du design comme discipline – dont les termes peinent à dissimuler la dimension polémique et politique –, ont été relayées par Alain Findeli qui a montré que la circonscription du territoire disciplinaire a une incidence directe sur le fonds de connaissances susceptible de nourrir la discipline (… et l’esprit des disciples). D’après Findeli, l’enseignement du design donne justement une illustration des échecs de l’interdiscipline conçue (pourtant en toute bonne foi) comme une espèce de synergie herméneutique12 où graviteraient nombre de disciplines scientifiques (sociologie, psychologie, sémiologie, esthétique…)16. Parce qu’il donne lieu à une infinité d’esquisses interprétatives, le modèle interdisciplinaire est contre-productif : tout le monde sait en effet que les diverses disciplines en synergie procèdent à des coups de force théoriques qui consistent à imposer au sein du design (avec plus ou moins de succès) des problématiques et des concepts forgés dans des domaines qui lui sont périphériques ou étrangers. Ce qui n’interdit pas, bien sûr, que les diverses disciplines puissent chacune pour son compte considérer le design comme un objet d’étude17 et même, accidentellement, lui proposer des concepts opératoires et féconds. Mais la réduction du design à la somme des esquisses produites par ces disciplines est intenable, car elle revient à nier l’identité du design, comme son intégrité18.

L’un des chemins empruntés par la recherche en design telle qu’elle s’est initiée depuis quelques décennies et telle qu’elle s’incarne dans un grand nombre de revues, consiste justement à considérer le design comme un objet que décrivent, commentent ou interprètent des textes plus ou moins savants, provenant d’auteurs plus ou moins proches du design, de sa pratique et de sa culture, dans une forme très analogue à celle de la publication scientifique en vigueur dans les disciplines d’où proviennent les auteurs. Cette première manière trahit le double postulat, souvent implicite selon lequel i) la recherche en design consisterait à décrire le design (soit en tant qu’acte, soit en tant qu’ensemble de productions), et ii) que la meilleure description possible ne peut en être donnée que dans des textes qui, par addition, finiront par constituer le fonds dit « théorique » que les professeurs de design pourront enfin dispenser à leurs élèves, pourvu qu’ils se laissent persuader. Je discuterai les termes de ce postulat à la fin.

Alain Jacquet, Neptune Donut, 1995. Le Donut peut-il être une métaphore du design ? Une version « designée » du monde ?

Un autre chemin emprunté par la recherche en design est celui de la méthodologie. Non content de la première voie qui tend à objectiver le design en concédant aux spécialistes venus d’autres disciplines la tâche de produire la recherche en design, on peut en effet concentrer les efforts de la recherche sur cette forme en apparence plus proche, par nature plus féconde et plus familière du design. La méthodologie, voie qu’on pourrait considérer comme une alternative est en fait tout à fait compatible avec la première, et même il n’est pas rare de voir les chercheurs issus de champs disciplinaires connexes ou étrangers (ethnologie, sémiotique, économie, sciences de gestion, sciences de l’ingénieur, etc.) proposer des modèles méthodologiques clé en main pour les designers. La méthodologie relève donc du même processus d’objectivation qui tend à s’appliquer au design et à sa recherche. Plus proche du design et plus familier que le commentaire d’objet (mode historique ou sémiotique) ou que la simple analyse de projet (mode sociologique ou ethnographique), dont même les plus grandes qualités ne suffisent pas à garantir l’appropriation, le discours de la méthode consiste à objectiver les manières de faire en design, non pas pour elles-mêmes mais dans l’espoir qu’elles pourront, par déduction ou induction, valoir pour modèle ou règle de la pratique. Ce genre de discours a occupé une place prédominante, fondatrice même, dans la courte histoire de la recherche en design, sous l’influence notamment des ingénieurs (lire ici les textes de N. Bayazit et de N. Cross19). Selon les styles et les traditions de la recherche, selon l’origine des chercheurs et leurs ambitions, la méthodologie demeure encore aujourd’hui un passage obligé ou supposé tel, dans les approches pédagogiques du design comme dans la pratique professionnelle, où « Comment faire ? » reste l’une des questions premières. La méthodologie rejoint par là le grand projet d’édification disciplinaire du design, qui voudrait faire coïncider le régime de la découverte avec celui de l’ordre.

Conversion et sacrifice

Soit au titre de l’étude, soit au titre de la méthodologie, tout un pan de la recherche en design, qui peuple les revues anglo-américaines, a consisté et consiste encore aujourd’hui à objectiver les manières de faire. Ce processus d’objectivation a partie liée avec l’édification institutionnelle de la recherche. Dans les pays et les régions du monde qui l’ont faite vivre (Royaume-Uni, Australie, Europe du Nord, États-Unis), la recherche en design a pris la forme d’un ordre qui culmine dans les revues académiques ; la publication périodique classée est devenue le parangon et la mesure de l’excellence de la recherche, et la réputation des revues conditionne l’évaluation des chercheurs en design20, lesquels, pour exister en tant que tels, ne peuvent pas ne pas y participer. Les éditeurs affichent fièrement le facteur d’impact de leurs revues21, lui-même garanti par l’éminence objective – parce que mesurable – de leurs comités de lecture ou de leurs auteurs qui, par un pervers effet de système, sont condamnés à se citer les uns les autres, sous peine de voir leur réputation décroître et, par incidence, leurs crédits de recherche diminuer. En design comme ailleurs, la publication est devenue la mesure de la contribution.

Par-delà la dénonciation (facile) des dérives de la bibliométrie, de l’irrépressible ridicule de certaines situations comme de certains acteurs de la recherche, du panurgisme, par-delà encore la vanité qui dépasse beaucoup hélas le tout petit cercle de la recherche en design, et très conscient par ailleurs des difficultés objectives que posera encore longtemps l’évaluation de la recherche en art et design comme ailleurs (parce qu’elle confronte la qualité à la quantité), on peut s’interroger sur le modèle de recherche et de publications que nous souhaitons voir exister en France pour le design.

Comme nous commencions par le faire remarquer, il est vrai que la culture de la recherche peine à s’imposer en France : les revues françaises ou francophones sont peu nombreuses ; quant aux grandes revues internationales, elles ne sont pas lues – quand elles sont connues ; très peu de chercheurs français participent aux « editorial boards » des grandes revues. Le problème de la langue y est sans doute pour beaucoup : à côté d’un grave défaut d’éducation, un certain éclat des Humanités françaises l’explique peut-être en partie, car longtemps les Français se sont contentés de leur philosophie, de leur littérature, de leur sociologie, de leur histoire, etc. Mais aujourd’hui, bien que les Barthes, Foucault, Bourdieu et autres « french theorists » aient encore leur tribune dans quelques colloques et articles de recherche22, il y a fort à parier qu’à cause de la mondialisation du savoir et avec les nouveaux modes de contagion des théories, les Stiegler, Latour et autres Bourriaud se retrouveront bientôt esseulés parmi les innombrables références émergentes23. Quoi qu’il en soit du problème de la langue, il est tentant d’interpréter la situation de la recherche en France comme une espèce de retard. Et ce serait en partie vrai, car quelque position que l’on adopte à l’égard des modèles de la recherche évoqués plus haut – même la plus critique, il sera de plus en plus difficile de faire passer l’ignorance pour du progrès. Retard donc en un sens, qu’il faudra vite combler, en participant davantage à l’internationale de la recherche. Mais pas à n’importe quel prix. Mieux : ce qui peut d’un côté passer pour du retard – et qui l’est effectivement, en partie – peut bien aussi de l’autre passer pour une forme de scepticisme à l’égard d’une manière univoque de pratiquer la recherche en design, et passer même pour un refus des concessions et du sacrifice qu’impose la conversion au régime draconien de la recherche évoqué au début de ce texte.

Quelles concessions et quels sacrifices cette conversion engage-t-elle ? D’abord, le primat du texte et le sacrifice de la pratique – ce qui n’est pas rien pour un art ! La plupart des expressions de la recherche académique sont médiatisées par des formes textuelles (l’article, l’essai, etc.), au mépris le plus complet de la dimension plastique. Pire, la plupart du temps, le seul recours au texte suffit pour conférer au propos une valeur théorique. Tout se passe comme si la théorie ne pouvait se définir que négativement par rapport à la pratique ; tout se passe comme si un concept et une théorie – ne pouvaient s’énoncer que dans une expression textuelle. Certes, il serait vain de récuser ici la puissance méta-descriptive du texte et son statut d’exception24 ; de même serait-il malvenu de réduire la pratique du design à une activité antéprédicative et non-discursive, purement sensible : les designers peuvent aussi être curieux, cultivés et bavards ! Néanmoins, on ne peut pas ne pas reconnaître que le domaine de prédilection du designer (chercheur ou pas) est et doit rester celui des formes sensibles. L’adieu au sensible que propose la recherche telle qu’elle s’est engagée constitue donc un renoncement tel qu’il tient du sacrifice. Pourquoi la recherche en design ne devrait-elle passer que par le texte ?25 Pourquoi l’évaluation de la recherche en design devrait-elle se mesurer à l’aune des seuls articles publiés dans les revues académiques ?

L’autre concession majeure qu’implique l’ordre de la recher-che est la conversion aux valeurs de la science – ce qui n’est pas rien pour l’art ! La plupart des recherches en design adoptent en effet – souvent par imitation simiesque – la forme déductive du discours scientifique et reposent sur le présupposé positif selon lequel il doit revenir au savoir d’ordonner le faire. Le fantasme méthodologique en est la plus belle expression, qui confine pourtant à l’absurde, l’un des traits dominants du discours scientifique étant sa capacité de prédire les phénomènes, quand le design cherche à imaginer, inventer, surprendre… Le modèle organisationnel de la recherche et la place dévolue à la publication, sa conception de la publicité des énoncés et ses critères formels de transparence (le « peer-review »), sont le symptôme de ce renoncement à l’imagination. Dans le champ de l’art et du design, le concept de contribution ne peut donc pas être importé sans critique ni aménagement. La recherche scientifique est cumulative ; elle requiert le partage et l’entière publicité des protocoles et des énoncés auprès de la communauté des chercheurs censés répliquer les expériences, vérifier les énoncés, et édifier le savoir dans le sens du progrès. Elle a pour cela besoin d’une langue unique (l’anglais… et les mathématiques). En tant qu’il est une pratique de création et un levier critique, le design n’a quant à lui aucune obligation de produire des énoncés universellement vérifiables, pas plus qu’il n’est tenu de s’adresser à une communauté universelle, responsable devant la Vérité (laquelle ne connaît aucune frontière). Ce qui n’empêche pas que les designers et les chercheurs en design de tous les pays puissent s’unir pour échanger, confronter leurs points de vue, leurs cultures, leur craintes, leurs désirs. Mais pourquoi le design devrait-il adopter les critères formels de la publication scientifique ? Pourquoi envisager la publication de la recherche en design sous la forme de la contribution ? Et contribution à quoi ? S’il est vrai – comme l’indiquait Bertrand Russell – que les sciences et les techniques sont les seuls domaines où l’on peut lire et voir un progrès objectif, à quel type de progrès assigner les supposées « contributions » des chercheurs en design ? Et partant, pourquoi la publication (qui s’impose à bon droit dans les sciences en tant que mode d’échange et d’évaluation le plus adéquat des énoncés) devrait-elle prévaloir comme medium privilégié pour la recherche et pour son évaluation ? Sans doute d’autres modes d’expression sont-ils possibles et souhaitables, qui pourraient s’adresser à d’autres destinataires qu’une communauté de chercheurs indistincts.

-

À l’occasion de la présentation publique d’un projet de recherche lors de la Biennale de Saint-Étienne 2013, je me souviens m’être étonné de ce que l’un des auditeurs avait quitté la salle sans cacher son énervement, alors que le contenu de l’exposé ne semblait faire état d’aucune charge polémique particulière. Peu après la conférence, j’apprenais que cet homme enseignait le design graphique dans une petite école d’art au sein de laquelle, à cause des réformes en cours (LMD), la question de la recherche avait fini par occuper tous les débats et par devenir discriminante, son établissement se trouvant vraisemblablement clivé entre d’un côté les élus de la recherche et de l’autre les exclus. Enseignant en cycle post-master, auprès d’étudiants maîtrisant leur discipline et très désireux d’explorer plus avant telle ou telle question de design, il ne me semblait ni usurpé ni illégitime de situer expressément les projets sur le terrain de ladite recherche, de même qu’il était d’usage pour nous à Saint-Étienne d’appeler nos élèves de Post-diplôme des « étudiants-chercheurs ». Par là, nous ne faisions que signifier – sans pompe – un niveau d’enseignement (post-master ou 3e cycle), une manière particulière d’encadrer les travaux et les projets (non dogmatique et non magistrale), possible seulement à ce niveau-là d’études, et sans doute aussi une attitude générale (plutôt spéculative mais surtout très libre), présupposant elle aussi une formation solide chez les étudiants. Contrairement à ce qu’avait pu croire notre auditeur excédé, pour nous, la recherche ne se distinguait pas par essence de l’activité ordinaire du designer ; elle en différait par ce petit nombre de raisons – suffisamment fortes toutefois pour décrire ce dont la recherche est le nom. ↩

-

Cf. l’entrée « Recherche » du Trésor de la Langue Française informatisé (Atilf/Cnrs): « action de chercher pour trouver, pour dévoiler quelque chose de caché ». ↩

-

Rappelons qu’en grec, alêthéia (vérité) veut dire dévoilement. ↩

-

Bruno Latour, 1993, La Découverte. ↩

-

Ceci ne signifie pas cependant que l’acte de création est toujours un acte de révélation, ni qu’il a quelque chose à voir avec toutes les formes de la vérité, quoique certains hommes de l’art et certains philosophes peuvent respectivement vivre et penser la création comme une expérience de la vérité. Cf. par exemple sur ce point Schopenhauer ou Bergson pour les philosophes, Van de Velde pour les designers. ↩

-

Cf. ici p. 274 et suiv.: « L’indien, le détective et l’ethnologue ». ↩

-

En témoigne par exemple l’incroyable fortune du concept d’affordance (J.J. Gibson), dont le rendement pour la pratique est quasi nul. ↩

-

J.-L Fabiani, « A quoi sert la notion de discipline ? », in Qu’est-ce qu’une discipline ?, sous la dir. de J. Boutier et al., EHESS, 2006. ↩

-

Voir par exemple l’histoire des écoles d’art et design (Boulle, Vhoutemas, Bauhaus, Ulm, etc.). ↩

-

Cf. p. 250 et suiv., 214 et suiv., 307 et suiv., et 92 et suiv. ↩

-

« Given that design research is interdisciplinary in nature… », in Gemser et al. « Quality perceptions of design journals… », p. 5, ici traduit p. 32–33. ↩

-

Je me permets de renvoyer à un article paru en 2009 dont je reprends ici certains passages : Monjou M., « Sémiotique et design produit : un objet commun ? » (2009), in B. Darras. & S. Belkhamsa (Eds.), Objets et Communication/MEI 30–31, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 133–146. ↩ ↩

-

Pour illustrer cette idée, Alain Findeli aimait autrefois figurer le design par un Donut. ↩

-

We must avoid swamping design research with different cultures imported either from the sciences or the arts. This does not mean that we completely ignore these other cultures. On the contrary, they have much stronger histories of enquiry, scholarship and research than we have in design. We need to draw upon, and feed back into, those histories and traditions where appropriate, whilst building our own intellectual culture, acceptable and defensible in the world on its own terms Cross, Designerly Ways of Knowing, Springer, 2006, chapitre 7 : « Design as a discipline ». ↩

-

« Another danger in this new field of design research précise Cross, is that researchers from other, non-design, disciplines will import methods and approaches that are inappropriate to developing the understanding of design. Researchers from psychology or computer science, for example, have tended to assume that there is ‘nothing special’ about design as an activity for investigation, that it is just another form of ‘problem solving’. […] Better progress seems to be made by designer-researchers, and for this reason the recent growth of doctoral programmes, and conferences and workshops featuring a new generation of designer-researchers, are proving extremely useful in developing the methodology of design research. As the number of emerging designer-researchers grows, so we can expect that there will be a corresponding growth in and of design as a discipline. » Ibid. ↩

-

« L’intention est louable écrit Findeli, d’inviter des spécialistes de disciplines diverses à dispenser leur connaissances aux futurs designers, donc de multiplier les cours de psychologie, de sémiologie, d’esthétique, etc., à condition que les étudiants puissent saisir la pertinence de ces apports, non pas (ou seulement) pour leur culture intellectuelle ou leurs connaissances scientifiques, mais en premier lieu pour leur pratique du design. La question principale que doivent se poser les représentants des disciplines scientifiques, littéraires et artistiques lorsqu’ils s’adressent aux designers n’est donc pas : que vais-je leur apprendre ? Comme s’il s’agissait de former de futurs historiens, sociologues ou ethnologues, mais plutôt : en quoi mes connaissances pourraient-elles éclairer et féconder leur pratique ? ». Findeli, A. « Qu’appelle-t-on « théorie » en design ? Réflexions sur l’enseignement et la recherche en design ». In Flamand, B. (ed.), Le design. Essais sur des théories et des pratiques., Paris : IFM/Éd. du Regard, 77–98. p. 86). ↩

-

Cf. par exemple, récemment : Anne Beyaert-Geslin, Sémiotique du design, Paris, Presses universitaires de France, coll. Formes sémiotiques, 2012. ↩

-

Cf. ici même, dans l’entretien qu’il accorde à Azimuts (p. 90 et suiv.), Olivier Assouly déclare « qu’on pourrait très bien imaginer que le design ne soit pas un champ disciplinaire, mais plutôt un objet. Ce n’est pas un mode de pensée, c’est un objet qui est pris en charge par d’autres disciplines. » ↩

-

Cf. dans ce volume : p. 214 et p. 250. ↩

-

Cf. ici Friedman p. 23 et suiv. ou Stiff p. 39 et suiv. ↩

-

Voir Elsevier pour Design Studies: www.journals.elsevier.com/design-studies. (Impact Factor : 1.304). ↩

-

Lire ici le drôle témoignage de Dimitri Siegel dans « Pourquoi ces livres sont-ils tous oranges ? », p. 227 et suiv. ↩

-

Cf. ici l’Index nominum, p. 500 et suiv. ↩

-

Sur cette question, cf. A. J. Greimas : Sémantique structurale, Larousse, 1966 et Du Sens, Seuil, 1970. ↩

-

Nous nous permettons de renvoyer ici à un entretien avec Thomas Huot-Marchand par dans Azimuts nº 39. Le nouveau directeur de l’ANRT y remarque justement qu’en Europe presque tous les cycles de recherche en typographie obligent les étudiants à abandonner la pratique pour se livrer à une activité scientifique à propos de la typographie. ↩